カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

クラシックコンサート

ピアニストの野本哲雄さんとご縁があり、コンサートにご招待

頂きました。

演奏されたのは『ブラームス ピアノ協奏曲第2番変ロ長調』

最も難しいピアノ協奏曲の一つと言われているそうです。

50分という長丁場であることも大変さの理由のようです。

ピアノは演奏する方の人柄が現れますが、野本さんの場合、誠実さが

清らかな音になって現れていました。

それが時に激しく、繊細に変化する演奏は素晴らしいの一言でした。

とても心地よい時間を過ごさせて頂き、野本さんに感謝致します。

摺漆用紙を使ってみた

木目が生かされる拭き漆が好きです。

制作時には着古したTシャツを使っていたのですが、「摺漆用紙」が

よいと聞いて入手してみました。

リサイクル品とあり、何やら数字が印刷されていますし、筒状になって

います。

何のリサイクル品かと思い検索してみたところ、レーヨン糸の巻きを

輸送する時に梱包している紙と判明しました。

適度な大きさにカットして使ってみましたが、Tシャツの端切れのように

ホコリは出ませんし、意外にやわらかいので隅の漆も拭き取りやすいです。

Tシャツよりも塗膜の厚みを出すことが出来る点も、都合が良さそうです。

最近手が止まってしまっていますが、お盆の修復やその他にも制作

したいものがあるので、活躍してくれそうです。

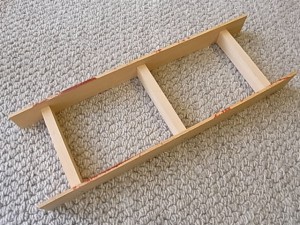

お手製治具

以前のブログで器の高台を修復する際には、割り箸などを使うと

器の表面と同時に作業が進行出来ますと書きました。

実際私が使っているのは、手製の治具です。

幅10cm、長さ29cmくらいです。

お茶碗程度のものならば、長い材に橋渡しするように置けますし、

細長いものなら短い3本の材に渡して置けます。

華奢な材で作っていますが、ビス止めしているので結構丈夫です。

一度器を置いたら、治具自体を持って室に移動します。

もちろん作業中にも据え置き台として使います。

実はこれは2号機なんです。

1号機は材が大きく重いので、あまり使わなくなってしまいました。

思い切って軽量化した2号機は、大きさ、使い勝手共に良好です。

ところで前々から治具ってどういう言葉なのだろうと疑問に思って

いました。

ブログに書くにあたって検索してみましたら、英語のjigに漢字を

当て字しているのがわかりました。

長年の疑問が解消です。

生藍染めは温かい

朝晩ずいぶん寒くなってきましたので、先般生藍染めを行った手袋を

使い始めました。

濃い豆乳で下地を行った綿手袋です。

小指側に染めムラが出てしまったのですが、手を通すとわかりません。

というより自分から見て目に入らないだけなのですが…

草木染めは冬3度温かく、夏2度涼しいと言われます。

洗濯でくたびれた繊維が草木染めでシャッキリとするのをみますと、

自然の力は素晴らしいと思います。

もう少し寒くなったら、さらに温かいシルクの手袋に変える予定です。

トクサ頂きました

NHK学園市川スクールのHさんから、トクサを頂きました。

太くしっかりとした、かなり育ちのよいものです。

処分されるところに偶然通りかかって、貰ってきて下さったそうです。

こちらはよみうりカルチャー川口教室の方から頂いたものです。

長年お庭にあったものを頂きました。

すでに乾燥させてあるので、いつでも使える状態です。

金繕いの道具として使っているトクサは、自宅で育てているものを

お使い頂いています。

しかし今年は不作の見込みです。

これは夏が酷暑だったためと思われます。

藍を育てるため、トクサが二の次になってしまったのも影響あるかも

しれません。

どうしたものかと思案していたところに、救いの手を頂きました。

本当にありがとうございます。

第3回生藍染め大会

天候とにらめっこしていた3回目の生藍染めですが、台風一過の晴天で

本日決行致しました。

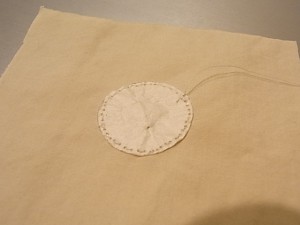

紋を入れる為の絞りから、染めるまでの手順です。

①絞りを入れる位置を実際に祝儀袋を納めて決めます。

同系色で分かりにくいのですが、和紙を円形に切ったものを置いて

位置決めをしています。

②和紙を縫い付けます。

1mm程度の細かい目で縫うのがポイントです。

※画像は練習の時のものなので、生地が違います。

③縫い付けた糸を絞って、和紙、ウエス、ラップを重ね、糸を巻きます。

④絞ったところを水の中で揉んで、中に水をしみ込ませます。

(先に水が入っていることによって染料液が入らないそうです)

⑤染料液に浸けます。

⑥乾燥させます。

巻いた糸がほどけていて、嫌な予感がします。

しかし乾いてから糸を抜いた方が生地が傷まないので、生地が乾いて

くるのを待ちます。

⑦絞りを解く

円形になってないし、中まで染料液が染みてしまっています(涙)

完全な失敗です。

しかし失敗した場合は、刺繍をしてごまかしが利くそうです。

生地自体は綺麗な青に染まったのが、せめてもの救いです。

横浜教室 リニューアル

今日は原一菜(いちな)先生の助手として入っているNHK文化センター

横浜教室の日でした。

以前のブログに書きましたように横浜教室は10月からランドマークプラザに

移転し、リニューアルされました。

ぴかぴかのロビーです。

講座中の様子です。

原先生が進めてきて頂いた作業を、お一人お一人確認し、次の手順に

ついてご説明しているところです。

教室は窓があったランドマークタワーのように景色を楽しむことは

出来ませんが、流しやトイレが近く便利です。

今日から新規受講の方々をお迎えし、まさに心機一転の一日でした。

天候待ち

3回目の生藍染めには袱紗を染めようと決めて、白生地を購入

してきました。

端切れなので、お買い得品です。

これを持って原一菜(いちな)先生にご相談したところ、家紋を

入れる円形の白抜きを絞りで作ったらどうかとご指導頂きました。

端切れではありますが3枚取れるので、同じ色の合わせも出来ますし、

別の布と合わせるのも可能です。

しかし台風接近で天気が思わしくありません。

生藍染めは一気に乾かすのが大切なので、晴天の日に行うのが原則

なのです。

問題なのが、藍の状態です。

すでに花の時期は終了し、種を成熟させる段階に入っているので、

徐々に枯れていくと思われます。

台風の風で葉が痛むのも気になりますし、どこまで葉がもってくれるのか、

天気予報と藍のプランターを交互に眺めて気をもんでいます。

金繕いも漆の状態に左右されますが、草木を相手にする生藍染めも

同じように自然に影響を受けるのを実感しました。

しかしこれが本来の工芸であると思います。

化学的な物に慣れ過ぎてしまって、人間に合わせてくれるのが当たり前に

なっているところがありました。

いつも教室で「焦らずゆっくりやりましょう。」とお話していますが、

今それを自分に向かって言っています。

愛用カメラ

ホームページでもブログでも写真撮影に使っているのが、コンパクト

カメラの「RICOH CX1」です。

購入後5年経過している古い機種なのですが、画像の綺麗さと、

クローズアップがかなり近くまで寄れるので、気に入って使っています。

またシャッタースピードも早いので、横浜山手西洋館のボランティア撮影では

画面から人がいなくなる瞬間の撮影を可能にしています。

先日たまたまカメラ売り場を覗いてみたら、RICOHに異変が起きていました。

RICOHブランドのカメラがGRという上位機種しかなくなっていたのです。

これは報道されていたのを私が気がつかなかっただけなのですが、RICOHと

PENTAXが合併したことに伴う変化だったのです。

RICOHというメーカーは、どちらかというとコピー機のイメージが強く、

カメラでは後発メーカーです。

しかしGRという上位機種は、素っ気ないくらいのシンプルなデザインと

無駄の無い機能でデザイナーや芸能人でいうとタモリや爆笑問題の大田光など

趣味人が愛用するカメラとして評価が高いのです。

このGRは今後も存続するようですが、その後の商品展開はわかりません。

私のホームページやブログは画像が綺麗と言って頂けることが多いので、

今後も何とかRICOHブランドが存続することを願っています。

第2回生藍染め大会

8月下旬に行ったのに続き、2回目の生藍染めにチャレンジしてみました。

先日ブログにアップした豆汁下地のミニタオルと手袋も登場です。

染め上がりです。

左からシルクの畝のあるストール(1回目染料液)

前回と同じシルクのストール(2回目染料液で2回染める)

綿手袋(豆汁下地なし、1回目染料液)

ミニタオル(豆汁下地、1回目染料液)

シルクストールはかなり満足のいく仕上がりになりました。

花芽が出てからの葉を使ったのが良かったのか、染料液は緑味の

チャコールグレーというくらい濃い色でした。

左の畝のあるストールは前回より濃い青に染まっています。

また右のストールは前回染めたものと合わせて使いたかったので、

同じくらいの明度彩度にする為に2回目の染料液に2回浸けてみました。

実物は画像より彩度の高い、きれいなミントグリーンに染まっています。

逆に失敗したのが豆汁下地の綿手袋です。

小指の下あたりにムラが出来てしまいました。

これは豆汁下地を乾燥させる時に、洗濯ハサミではさんでしまった

ところです。

ネットの情報で、どこにも触らないように乾燥させるように出ていたのを

守らずに乾かしてしまったら、しっかり出てしまいました。

豆汁下地は濃くすれば濃い色に染まりますが、その分ムラが出ないように

するのが難しいのがよくわかりました。

少々色がくすんでいるのは、陽が沈んできてしまって乾燥に時間が

かかったことが影響しているように思います。

手順で失敗したのが、ミキサーした藍の葉を漉す時に漉し布をつかみ

損なって、細かく砕けた葉が染料液に混入してしまったことです。

原一菜(いちな)先生から、混入してしまうと後が大変と教えて

頂いていた通り、洗う時や干す時にクズが大量に出て始末が大変でした。

ミキサー開始から染料液に浸けるまでを5分で行わなければならないので

漉し直しの時間は惜しいのです。

藍はまだ2株残っています。

あと1回染められそうなのですが、どうするか迷っています。