カテゴリー別アーカイブ: 植物•スケッチ

本日の画題 ブバルディア

今日のスケッチの画題は「ブバルディア」です。

ブバリアの名で販売されていることもあります。

このぷっくりとした蕾がかわいらしいので、よく購入する花です。

和名は「管丁字」。(アカネ科)

その名の通り、ラッパ形をしています。

ユリなどもそうなのですが、ラッパ形の花は芯がしっかり通って

いないとおかしくなるので、スケッチするのには難しい花です。

今日の状態では蕾が多いので、花が開いてきたところで又

スケッチしようと思います。

生藍染めは温かい

朝晩ずいぶん寒くなってきましたので、先般生藍染めを行った手袋を

使い始めました。

濃い豆乳で下地を行った綿手袋です。

小指側に染めムラが出てしまったのですが、手を通すとわかりません。

というより自分から見て目に入らないだけなのですが…

草木染めは冬3度温かく、夏2度涼しいと言われます。

洗濯でくたびれた繊維が草木染めでシャッキリとするのをみますと、

自然の力は素晴らしいと思います。

もう少し寒くなったら、さらに温かいシルクの手袋に変える予定です。

画題 コスモス

本日の画題はコスモスです。

説明がいらないほど、秋の花としてポピュラーな花です。

とはいえ改めて検索してみたところ、キク科であることとか、

日本には幕末に伝搬したことがわかりました。

花びらが意外に動きがあって、角度によって表情が変わります。

今回は葉が細く裂けているのを、しっかり観察。

規則的に配列しているのが、やはり動きがあって複雑に見せているのを

軽やかに描くとおもしろくなりました。

第4回生藍染め大会

まさかの第4回目生藍染め大会を行いました。

前回袱紗にするべく端切れを染めたのですが、絞りに失敗した

ところを刺繍しなければならないとか、合わせる生地を見つけ

なければならないので、すぐには使えない訳です。

どうしても実際に使用して「自分で染めた袱紗♪」という自己

満足に浸りたくて、縫製品を入手してしまいました。

来週あたりから最低気温が低くなり、藍自体が終わりを迎えて

しまうので、これがラストチャンスです。

ラストの藍の葉を収穫したところです。

第1回目の葉と比べると、2まわりから3まわりくらい小さい感じ

です。

茎は長く伸びても、花穂が優先で、葉を大きくする余裕がないよう

に見えます。

なるべく大きく、状態がよい葉を選定して、何とか60gほど確保

しました。

夜になってから蛍光灯下で撮影したので、全然色が出ていないのが

残念ですが、ムラなくサックスブルーに染まりました。

あとは種の収穫です。

原一菜(いちな)先生のお話ですと、藍の種は雀が大好物で、よい具合

の時に集団で襲来して根こそぎ食べてしまうそうです。

せめて全滅にならないことを祈るばかりです。

画題 ラペイロージャ

このところ手がまわらなくなっていたスケッチを再開しました。

本日の画題は「ラペイロージャ」です。

動きのある茎と可憐な花が魅力です。

しかし詳しい情報が入手出来ませんでした。

ヒオウギの仲間というくらいです。

長野県の片桐花卉園さんが生産しているのですが、地植えで育てている

そうで、花屋さんの話ですと今期最後の入荷になるだろうということ

でした。

花びらが6枚なのですが、五角形を形取っていて、なかなか雅な感じが

致します。

第3回生藍染め大会

天候とにらめっこしていた3回目の生藍染めですが、台風一過の晴天で

本日決行致しました。

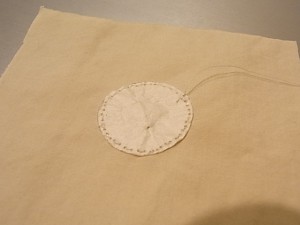

紋を入れる為の絞りから、染めるまでの手順です。

①絞りを入れる位置を実際に祝儀袋を納めて決めます。

同系色で分かりにくいのですが、和紙を円形に切ったものを置いて

位置決めをしています。

②和紙を縫い付けます。

1mm程度の細かい目で縫うのがポイントです。

※画像は練習の時のものなので、生地が違います。

③縫い付けた糸を絞って、和紙、ウエス、ラップを重ね、糸を巻きます。

④絞ったところを水の中で揉んで、中に水をしみ込ませます。

(先に水が入っていることによって染料液が入らないそうです)

⑤染料液に浸けます。

⑥乾燥させます。

巻いた糸がほどけていて、嫌な予感がします。

しかし乾いてから糸を抜いた方が生地が傷まないので、生地が乾いて

くるのを待ちます。

⑦絞りを解く

円形になってないし、中まで染料液が染みてしまっています(涙)

完全な失敗です。

しかし失敗した場合は、刺繍をしてごまかしが利くそうです。

生地自体は綺麗な青に染まったのが、せめてもの救いです。

自生ムラサキ

昨日のブログに書きました原一菜(いちな)先生の作品で、

国産の自生ムラサキが染色で使われていると触れました。

私がムラサキについて語れる立場にはないのですが、ムラサキの

希少性についてご理解頂きたいと思い、原先生からお教え頂いた

ことの一端をご紹介したいと思います。

自生のムラサキの花です。

初夏に小さな白い花を咲かせます。

染色に使われるのは根の部分で、紫味を帯びた様子からも

色素や薬効が感じられます。

しかし臭いは「獣臭い」のです。可憐な花からは想像出来ません。

上の画像は貴重な自生種を原先生からお見せ頂いた時に撮影したもの

ですが、実は自生種はほぼ絶滅とさえ言われている状態なのです。

原因は乱獲と生息地であった草原の畑地化によるものです。

ムラサキの栽培を難しくしたのは、発芽の難しさにあります。

さらに発芽したあとも管理を拒む気難しさがあり、減少に拍車を

かけました。

現在栽培されているというものは、江戸時代に品種改良された里紫と

呼ばれるものか、西洋紫だということです。

万葉集にも詠まれ、禁色を染め上げた自生ムラサキ。

自生ムラサキの希少性が少しでも伝われば嬉しいです。