カテゴリー別アーカイブ: 生徒さんの作品

フリーカップの漆繕い

産経学園ユーカリが丘校のNさんの作品をご紹介します。

フリーカップのひびを漆繕いで仕上げられました。

縦に深く入ったひびと底に近い部分に水平に入ったひびと大きく

2本のひびが入っていました。

当初は欠損通り金属粉での仕上げをされたのですが、違和感がある

ということで大きく方針転換を図られました。

2本のひびを繋ぎ、底に近いひびは水平にぐるっと1周回った形に変え

られた上、金属粉ではなく漆の弁柄色で完成されました。

元々カップ自体がモダンな形をしており、染付の柄もシンプルなもの

でした。

そこに鮮やかな弁柄色がすっきりと入り、元からこのデザインであったかの

ように見えます。

金繕いなので金で仕上げるイメージが強いのですが、歴史的に見ると器の

修復は漆繕いが原点です。

Nさんの作品は漆繕いの魅力を活かし、シンプルにまとめた秀作です。

是非参考になさって下さい。

美しいライン

NHK文化センター千葉教室の方の作品をご紹介致します。

ティーカップの割れです。

絶妙に取手部分を避けて割れています。

特に上から見た時のラインが何とも言えない優美さがあります。

この人の手によって生まれる物ではない美には皆様魅了されると

思います。

仕上げの美しさと共にご堪能下さい。

箸置きの金繕い

NHK学園市川オープンスクールのKさんの作品をご紹介致します。

箸置きの金繕いです。

箸置きも陶磁器であれば通常通り、金繕いで修復出来ます。

Kさんの作品は鳥の片目の周りが薄く削げるように割れて

しまっていました。

接着は出来たものの、鳥の目の周りを囲むように出来た接合線通りに

仕上げると痛々しい感じは拭えません。

そこで思い切って頭から首まで一体を金泥で仕上げられることにした

のです。

完成の状態を見て頂くと、元からこのような意匠だったかのように

見えると思います。

最も自然な形で完成されました。

しかしこの美しい仕上げは簡単ではなかったのです。

欠損より大きく仕上げる場合には欠損が完璧に埋まっていないと、

しっかり浮き上がって見えてしまいます。

Kさんは根気よくトライアンドエラーを繰り返し、完璧な完成に

辿り着かれました。

「いいです、これで」と妥協する方にはたどり着けない極地です。

億劫がらずに極地を目指してみませんか?

得られる満足感は計り知れないと思います。

シンプルに

NHK文化センター柏教室の方の作品をご紹介致します。

日常で起きやすい欠けとひびの金繕いです。

取り立てて難しいことをなさっているわけではありませんが、日常で

最も起きやすい欠けとひびです。

これを普通に美しく直せるというのが、金繕いの本道ではないかと

思います。

そういう意味で今回ご紹介の作品は本道中の本道。

ぜひお手本にして頂きたい作品です。

ガラス デザートカップの金繕い

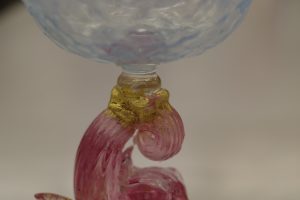

NHK文化センター柏教室の方の作品をご紹介致します。

ガラス デザートカップのステー割れです。

海外で購入された思い出の品とお聞きしておりますが、カップ部の下

で割れてしまいました。

ワイングラスにしろデザートカップにしろ、ステーの細い部分は

破損しやすい部位です。

ことに今回の作品はカップ部を支えて接着するのに苦心されました。

金繕いの教室にお出で頂いている方なら単に接合しているだけでは

ないことはお分かりになるかと思います。

その他、ガラスは陶磁器にない注意点がありますので、必ず注意事項を

確認してから作業を始めて下さい。

優美な意匠のデザートカップは金箔を纏って蘇りました。

今後もご愛用頂けると思います。

唐草紋様に絡ませる

産経学園ユーカリが丘校のMさんの作品をご紹介致します。

お皿の割れを接着されました。

工夫されたのが仕上げの仕方です。

鳥脚状に割れたラインを銀泥で仕上げ、それを枝に見立てるように

元のお皿の柄である唐草紋様の葉を金泥で蒔絵されています。

割れの線がお皿の柄に馴染んで、これはとてもいいアイディアだと

思いました。

どんな割れでも通用するとは言えませんが、欠損をそうと見せない

工夫として覚えておかれるといい手法だと思います。

金繕い(金継ぎ)は欠損を直すという基本から、どう加飾するかという

次のステージに入っています。

皆様、柔軟に発想して下さい。

新しいアイディアお待ちしております。

薫銀泥の活用

NHK文化センター柏教室のAさんの作品をご紹介致します。

薫銀泥を活用した仕上げです。

通常は金泥で仕上げたところに染付の柄を銀泥で続きを描いて頂くの

ですが、Aさんは銀泥をベースにガンメタリックカラーの薫銀泥で

描かれました。

ベースの銀泥があまり硫化しないうちに色止めをすれば、このままの

印象でお使いになれます。

元の柄を戻すという単純な方法ですが、この方法は欠損の形があまり

美しくない場合にはとても有効です。

今回のAさんの方法ですと、完成した時の印象がそのままになる

というのが最大のメリットです。

薫銀泥をお持ちの方は是非お試し下さい。

変化させる

NHK文化センター柏教室のSさんの作品をご紹介します。

漆塗りのお箸の修復です。

最初は先端の塗り直しで作業を始められたのですが、プラスアルファで

されたのが、柄を減らすことです。

持ち代の部分が黒地に桜の花びらがびっしり入っていたのですが、これを

黒漆で塗りつぶして花びらの数を減らされたのです。

これでグッと大人っぽい雰囲気に変わりました。

全く変えてしまうのではなく、ただ数を減らしただけで印象が変わる。

大きな手間を掛けるのではなく最小限で最大の効果を上げるSさんの

アイディアに感動しました。

Sさんのように柔軟なアイディアは大歓迎です。

ご自分らしい形にこだわってみて下さい。

切子ガラスの金繕い

毎日文化センターのNさんの作品をご紹介致します。

切子ガラスのカップの金繕いです。

ちょうど真ん中あたりの溝の部分でスッパリ水平に割れていました。

それを接着し、金箔で仕上げられています。

珍しい黄色の被せガラスにすっきりとした形が美しいカップに金箔の

仕上げは目立ちすぎません。

違和感なくお使い頂けると思います。

ガラスの金繕いは陶磁器と違った注意事項があります。

必ず基本の直し方をお聞き頂いてから着手をお勧めします。

Nさんは大変ご趣味が良い方でお持ちになる器は魅力的なものばかりです。

現在、作業されているものを順番にご紹介するのが楽しみです。

ふっくら仕上げる

藤那海工房 西登戸教室のOさんの作品をご紹介します。

平鉢の割れです。

かなりバラバラに割れてしまっていたものを接着して金泥で仕上げられ

ました。

青磁の釉薬に金泥が映えて美しい仕上がりです。

この平鉢でOさんがチャレンジしたのが、仕上げの線をふっくら盛り

上げて仕上げることです。

通常、仕上げはフラットにとお願いしていますが、これは過去の名品に

ふっくらした仕上げはないことが大きな理由です。

その他、使用上でも大きな問題があります。

盛り上がりがあると箸やカトラリー類が引っかかること、洗浄の際にも

削ってしまうことなどから耐久性に心配があります。

ただふっくらした仕上げだと豊かな感じがすると好まれる方が一定数存在

するのも理解しています。

ですので最終的にはご自身の好みで選択して頂いて構いません。

ご自身のものを直されているのです。

使いたいと思う姿を選んで下さい。