カテゴリー別アーカイブ: 生徒さんの作品

前向きに装飾

NHK文化センター柏教室のHさんの作品をご紹介致します。

マグカップの欠けです。

髭のように伸びるひびを素敵に蒔絵されました。

今回の欠損は縁をぶつけてしまった時に起こったもので、もう少し

衝撃が強ければ破片が落ちていたと思われます。

それが落ちずに残ったのですが、周囲に髭のようにつながったひびが

出てしまいました。

この形は完全に欠けとなった場合でもよくある破損で、どのように

仕上げるか皆様悩まれるところです。

Hさんはマグカップ表面のタコ唐草紋様を上手く利用してひびの部分にも

蒔絵されました。

常に同じ方法が取れるとは限りませんが、同様の欠損に悩まれている

方には一つの解答を示していると思います。

似たような欠損で苦慮している方は是非参考になさって下さい。

紋様の力

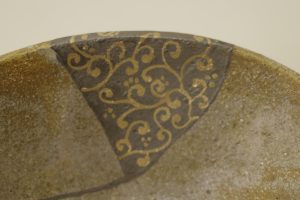

前回に引き続きカルチャープラザ公津の杜教室のMさんの作品です。

小鉢の割れを金繕いされました。

破片を接着後、細かに割れてしまった範囲を薫銀泥で全面仕上げられ、

その上から唐草紋様を蒔絵されました。

細かに割れた部分をそのまま仕上げられると、神経質な感じに見えていた

かと思われますが、一定の範囲をまとめて仕上げられたことでスッキリした

仕上がりになっています。

その分、大きな面積になってしまったのを蒔絵で装飾されました。

唐草紋様を始め、吉祥紋様と呼ばれる長く培われた紋様は多数存在します。

それぞれ意味があり、使用する際にはそれを踏まえて使うべきだと思います。

紋様を使うのは単なる装飾ではありません。

紋様の持つ力を貰うことでもあります。

選ぶ時にはそのことを思い起こして、ご検討下さい。

自然釉の徳利

カルチャープラザ公津の杜教室のMさんの作品をご紹介致します。

自然釉の徳利の割れです。

口縁の難しいところが細かく割れてしまったのを接着され、欠損している

部分も自然に補われています。

仕上げの金泥も自然釉に馴染んで、美しい作品になりました。

ランダムな陶器の肌は繊細な磁器ほど綺麗にならさなくてもいいですと

ご説明しています。

その反面、どこまで作業すればいいのか迷ってしまう方もおられます。

簡単に言えば周囲と違和感なく繋がっていればいいのですが、どの程度か

と悩まれるかと思います。

そういう方にはMさんの作品は参考になるかと思いますので、細部まで

じっくりご覧下さい。

切り落とす

NHK学園市川オープンスクールのSさんの作品をご紹介致します。

一輪差しの割れです。

鶴首と言われる優美な形の一輪差しをお持ちの方は多いと思います。

残念ながらその首が割れやすいのも事実です。

割れてしまった首を接着するのは当然ですが、あえて外してしまう方

もおられます。

Sさんは折れてしまった部分を平らにならして、そこを金箔のクズで

仕上げられました。

下地の赤い漆が透けて見えるところが、より鮮やかに見せています。

画像では分かりにくいのですが、内部も赤漆で塗られています。

割れてしまった形をそのまま生かすという発想はあるかと思いますが、

その形が美しいかどうかというのは冷静に考える必要があります。

Sさんの一輪尺の場合、そのバランスも良かったということで、

面白い作品になったかと思います。

梅の枝へ

NHK文化センターさいたまアリーナ教室のOさんの作品をご紹介

致します。

鉢の割れを梅の枝に変えて仕上げられました。

割れを接着して欠損を埋めたところです。

この形がまさに梅を彷彿させる形です。

ひと目見て、梅の枝に見立てて仕上げすることをお勧めしました。

接合の線を薫銀泥で仕上げるだけでなく、新たに梅の枝振りも加えて

頂きました。

それに弁柄漆で梅の花を描き加えておられます。

さらに蕊を金泥で入れて頂きました。

枝振りにしろ、蕾・花も梅の特性があります。

蒔絵をされる場合にはきちんとそれを把握してから行う必要があります。

また故実を踏まえて梅は紅梅がセオリーです。

いくら美しいからと言って白梅を選択してはなりません。

Oさんは接合の線で表面の釉薬が欠損して丸く削げていた部分を上手く

咲いた梅の花に蒔絵されました。

蒔絵前後を見比べて頂くと納得の完成形かと思います。

Oさんの作品のようにひと目で「これは◯◯◯にすべき」と判断がつく

ものばかりではありませんが、思いついたら是非チャレンジして頂きたい

と思います。

箸置きの金繕い

昨日に続きNHK文化センター柏教室に在籍されていたTさんの作品を

ご紹介致します。

割れてしまった箸置きの接着&補強です。

割れてしまったのは画像左下のものです。

金泥の仕上げが数カ所入っているのがお分かりになるかと思い

ます。

平らな形の箸置きだったので、裏面から和紙で補強して頂きました。

手間はかかりますが、再破損の心配なくお使い頂けると思います。

同じデザインの箸置きがあると一つだけ違う印象になってしまうのは

気になるかと思います。

Tさんの場合、破損していないものは三角形の突起部分の釉薬が剥げて

しまっていたので、色漆を使って彩色して頂きました。

4つ並べると違和感がないかと思います。

また食卓で活躍していることでしょう。

マグカップ取手補強

NHK文化センター柏教室に在籍されていたTさんの作品をご紹介

致します。

マグカップの取手の割れを補強して仕上げられました。

画像でお分かりになるように、かなり取手がバラバラに割れていました。

それを丁寧に接着し、内側から補強を入れて頂きました。

マグカップの取手は破損が多い部位ですが、再度使用したいとなると

補強が必須となり時間がかかります。

Tさんの作品の場合、まず接着が綺麗に収まっている事が成功の第1歩

となりました。

その後の補強の入れ方もとてもスムーズに作業されていたように思います。

これはTさんが熱心に他の方の作業をご覧になっていたことが大きいの

ではないかと思います。

とかく自分の作業に夢中になりがちですが、他の人の作業を自分の作業に

置き換えて考えられるのがTさんです。

カルチャーセンターにお越しになると、たくさんの作例を見られるのが

強みです。

その強みを最大限に活かしてご自分の制作をして頂ければ幸いです。

着彩する

NHK文化センター柏教室のSさんの作品をご紹介致します。

骨董の小皿の欠けです。

裏面ではありますが、欠損を埋めた後、仕上げの上に着彩して

頂きました。

仕上げの金泥で途切れてしまった柄を金泥の上から色漆で

着彩して戻しています。

ちょっとした作業ですが、損なわれてしまった感じが薄れるので、よく

お勧めしている方法です。

コツはやりすぎないこと。

そこはかとなく着彩して金泥のニュアンスを残すことです。

Sさんの作業は、そのニュアンスがとても良く出来ており、大変

高い完成度の作品になりました。

金繕い(金継ぎ)が流行することで、仕上げの状態を主張するものが

多くなっているように感じます。

でもこのような奥ゆかしい主張こそ日本らしい感じがしませんか?

該当する器に出会いましたら是非チャレンジしてみて下さい。

お皿に金の糸

NHK文化センター千葉教室に在籍していたSさんの作品をご紹介

致します。

ディナー皿の割れです。

まず偶然の妙に驚かされる割れとひびの位置です。

人間が考えられない位置と大きさ。

絶妙のバランスで入っています。

実は接着がずれてしまっていました。

預かり物でしたので、根気良く修正し仕上げられました。

当初、プラチナ泥で仕上げを試みられたのですが、持ち主の方が金泥を

望まれたので変更されています。

やはり金繕いというと一般に金のイメージが強いようです。

預かったものを仕上げられる場合はご希望をきちんと確認するべきだと

思います。

日本だけでなく世界の方が金繕いに魅了される一端がこのお皿で表現

されていると思います。

絶妙さをご堪能下さい。

柔らかい仕上げ

前回に引き続きカルチャープラザ公津の杜教室のMさんの作品を

ご紹介します。

マグカップの取手の欠けです。

釉薬の雰囲気に合わせて筆ではない道具を使って仕上げをされています。

ほわっと柔らかい雰囲気に仕上がりました。

この方法は何度かご紹介していますが、簡単なようで簡単ではないのが

難しいところ。

必ず説明を受けて練習してから挑んで下さい。

何気なく馴染んでいますが、これはMさんがきちんと欠損を埋められて

いるからこその仕上がりです。

安易に挑めると思ったら大間違いです。

高い完成度になるには相応の努力と時間が必要ですし、どう仕上げたいか

という主体性も必要です。

もちろんご希望を聞いて最適な方法はお教えしますが、全部お任せでは

アドバイスも難しくなります。

日常で「素敵!」と思われたら記憶に留めてみて下さい。

インスピレーションはそこから始まります。