カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

すぐ塗れ〜る について

私のブログから辿って、播与漆工さんの筆付き瓶入り漆「すぐ塗れ〜る」

をご覧になった方がおられましたので、この商品についてご説明して

おきたいと思います。

本漆の難しいところは、かぶれるという問題と道具の始末に手間が

かかるということです。

「すぐ塗れ〜る」は、筆がついたマニュキュア瓶様のものに本漆を

入れることによって、それらの問題の解決を図った商品です。

封入されているのは、京都の佐藤喜代松商店さんが作っている

三本ロールミル精製法という新しい製法で作られた「MR」漆です。

これは従来の熱をかけて精製していた際に失われていた酵素を

維持し、より硬化しやすくした本漆です。

気をつけなければならないのが、あくまでも封入されているのは本漆

ということです。

ですので扱いが簡便になっただけで、「かぶれる」という問題は

解消した訳ではありません。

よって皮膚についてしまった場合は、かぶれます。

マニュキュア様の使い方だと、確かにかぶれのリスクは少なくなりますが、

もしもの場合がないとは言えません。

うっかり手につけてしまった、テーブルにつけてしまったという時の

対処方法を実践出来ないまま、お使いになるのは危険です。

お使いになるのであれば、しっかり対応を学んだ上でチャレンジなさって

下さい。

もちろん硬化の為の室(高温多湿を維持した環境)も必要です。

ところでついている筆はあまり繊細なものではありません。

ですので金繕いの下地にお使いになる際には十分ですが、仕上げには

適しません。

また硬化速度が速い漆ですので、瓶の内容量全てを使い切らないうちに

漆は硬化してしまいます。

(播与漆工さん談 白鳥実感済み)

このような点も踏まえて、お使いになりたい用途に適切か、ご判断

下さい。

インスタグラム「kintsukuroi shiratori」

筆の洗い方 三度

このところ「筆を洗剤で洗うとは知らなかった」という方が

相当数いらっしゃいました。

ご説明が徹底していなかったのではと思い、筆の洗い方を

改めてご説明致します。

薄め液は、ジャムの瓶などに半量分けます。

これを筆や道具の洗い用とします。

筆はこの中で泳がすように洗います。

瓶の底に押し付けて洗うと、金具に当たって毛が切れてしまい、穂先が

細くなってしまいます。

泳がすように洗っては、ティッシュにオフするを繰り返し、ティッシュに

新うるしの色が着かなくなったら、洗剤で洗います。

洗剤は台所用でも手洗い用でも構いませんが、液体がよいです。

穂先に洗剤を含ませて、穂先をほぐすように爪で中まで洗剤分を

しみ込ませます。

このようにしっかり洗わないと、穂先が新うるしの成分で固まって

しまいます。

また洗うのも薄め液で洗ったあとすぐ行います。

時間が経ってしまうと、固まってしまいます。

洗ったあとは、穂先が湿っているうちにキャップをします。

穂先が乾いてしまって、ふわふわと広がってしまってからキャップを

しますと、毛が入りきりません。

筆を洗わないでいたために、せっかくの仕上げ用の筆の穂先が

割れ、曲がるくせがついてしまった方もおられました。

いざ仕上げという時にこの状態では、いい仕上げは出来ません。

仕上げ用の筆を使うならば、きちんとメンテナンス方法を

身につけて頂きたいと思います。

お手製道具

NHK学園市川オープンスクールのSさんのお手製道具をご紹介

致します。

正確には、Sさんのご主人が作られたものです。

用途は漆器の塗り直しで、器の外側を塗る際に使用するものです。

漆芸材料として「吸付ゴム球」という商品がありますが、もし

空気が抜けたときには器が落下してしまうなどの問題があります。

価格は¥2,700ほどします。

Sさんの物は空気抜けを気にしなくても大丈夫ですし、しっかり

握れるところも秀逸です。

価格もかなりローコストで作られたようです。

何より奥様の為にご主人が道具を作られたところに、気持ちが

ほっこりしました。

よく職人さんの道具が自作という話がありますが、手仕事とは

そういう所から始まるのが楽しいのではないかと思います。

マスキングテープについて

教室でマスキングテープについて、ご質問を受けましたので、

ブログでもご紹介したいと思います。

今、マスキングテープというと、様々なデザインが施された

文房具•雑貨のものを指すかと思います。

本来は塗装の際、作業箇所以外のところを汚さないように保護する

テープでした。

基材は和紙のものが一般的です。

これが金繕いで使えるかということですが、答えは「否」です。

これは基材が和紙であることに起因します。

使ってしまうと良くない結果を生みますので、使用は避けて下さい。

但しマスキングということでなければ、使って頂いても問題

ありません。

では何を使うかというのは、器がどのような組成のものなのかで

変わってきます。

セオリーについては、教室でご確認下さい。

『マスキングテープ』という名称は、様々な分野で商品が存在

します。

その中で有効なものを使うというのが、金繕いの柔軟性だと

思っています。

ユーカリが丘教室についてお問い合わせ下さった方へ

コンタクトのページからユーカリが丘教室についてお問い合わせ

下さった方へ…

返信しようとしたのですが、出来ませんでした。

TOPページに私が把握している内容を追記しました。

お手数ですが、それ以上の情報については、ユーカリが丘教室

にお問い合わせ下さい。

私のスキル不足でお手数おかけし、申し訳ありません。ご検討、どうぞよろしくお願い致します。

金が馴染む

藤那海工房 土曜日クラスのTさんの作品をご紹介致します。

画像左下の角が欠けていたものを、修復されました。

形もしっかり復元されていて、完成度が高い作品です。

Tさんは、仕上げの蒔き下漆が少々厚めになってしまっていた

のですが、今回の作品では薄めになってきました。

これはTさんがコンスタントに仕上げを行っている成果だと

思います。

この作品で見て頂きたいのは、釉薬と金泥の相性です。

度々ご紹介しているように白化粧土には、金泥が合います。

ベージュ色に馴染んでとても綺麗です。

この他、黄色の釉薬にも合います。

派手に感じる金ですが、黄色味を含んだ色には馴染んで、程よい

仕上げになると思います。

基本的には、器の釉薬の色と合わせる漆繕いは、意外に難しい

割に残念な仕上がりになるケースがあります。

また茶道具では「ごまかし」と見なされて、格落ちになりますので、

安易に飛びつかず、ベストの選択をご検討下さい。

実は金•銀などの金属色は、合う色が多く、大変便利な色なのです。

面相筆の使用

筆でよく質問を受けるのが、面相筆についてです。

面相筆とは輪郭や目鼻など、顔を描くための筆ですが、一般に細い

線を描くための筆とされています。

穂先の毛種はイタチ、たぬきなど、様々あります。

この筆を金繕いに使用出来るかということなのですが、使用感に

差し障りがなければ構いません。

ただ私としては穂先もあまり利きませんし、腰も強くないので、

粘り気のある新うるしを塗るには使いづらいのではないかと

思います。

強いて言えば広範囲にざっくり塗るという用途ならいいかも

しれません。

下地塗りなら使いようがあるかと思います。

お好みでご使用下さい。

根朱筆(ねじふで)

本漆で使う蒔絵筆について、ご質問頂きましたので、ブログでも

ご紹介したいと思います。

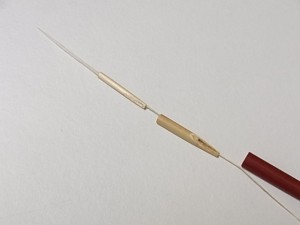

テレビなどで蒔絵師の方がこのように細くて長い筆に本漆を含ませて

線を描いていく様子をご覧になった方もおられると思います。

本来蒔絵用の筆は根朱筆(ねじふで)といい、穂先はクマネズミの背中の毛が

使われていました。

しかし平成5年頃からクマネズミの毛が入手出来なくなり、現在はドブネズミ

、玉毛(猫)などで作られています。

※上の画像の筆は玉毛(猫)です。

本根朱筆と呼ばれることもある鼠の毛で作られた筆は大変高価(4万円程)

ですが、玉毛のものは数千円で入手出来ます。

蒔絵筆の特殊性は穂先の毛だけではありません。

穂先がはめ込み式になっており、糸を引くと使い手の好みに長さが

変えられます。

金繕いにおいても、この蒔絵筆をお使いになる方もおられますが、これは

必須ではないと考えています。

というのも細く長い穂先を一般の方が使うのは取り回しが難しいからです。

また基本的に線しか描けませんので、線ありベタ面ありの金繕いでは、

効率がいいとは言えません。

私も資料として蒔絵筆は所持していますが、実際の作業で使っているのは

教室でご紹介している筆です。

伝統の道具が厳しい状況に置かれているのは、根朱筆も同様です。

素材となるクマネズミの毛が入手出来なくなったことで、代替えの筆が

登場しました。

若い職人さんは根朱筆の良さを知らないという話に、皮肉を感じざるを

得ませんでした。

彫金道具から

彫金材料専門店他で探してきた道具です。

では彫金にチャレンジするのかというと、そうではないのです。

これも金繕いに使う為の道具です。

器を使う為に直すという目的のため、漆芸の材料以外の物も使い

ます。

今回ご紹介した彫金道具などは全く縁のないような世界ですが、

骨董に詳しい方ならピンときたかもしれません。

今回は陶磁器の修復に使う道具でしたが、ご要望によっては違う

分野のことをお教えする場合があります。

この時に使う道具•材料は在庫してはおりませんので、それらの

購入からお願いしています。

あえて言うなら自ら購入をしてでも習いたいという気持ちがなければ

作業を完遂するのが難しいことがあります。

そこで道具•材料の購入から始めて頂いているのです。

道具•材料の購入は、新しい世界に触れる絶好の機会です。

迷われるのも楽しみのうちと挑戦して頂けたら幸いです。

仕上げのあとは?

仕上げのあとは何をするのか?という質問を頂きました。

『仕上げ』とは、金繕いにおいても言葉通り、作業の最終工程を

指します。

器の欠損を埋めてきたところに、それを化粧する目的で蒔絵を行い

ます。

ですので、このあとの作業はあるのか?と問われれば、答えは

「ないです。」となります。

仕上げの作業後、1週間経ちましたら、洗浄•使用が可能になります。

ただキズを覆った仕上げにさらに加筆して蒔絵をご希望でしたら、その

あとの作業になります。

例えばこのマグカップですと、本来の破損は左上の欠けと、右のヒビ

でした。

まずは両方の欠損を覆い隠すように蒔絵をし、それに対して柳の枝•葉を

加筆して蒔絵しています。

陶磁器の修復という意味でしたら、仕上げ前までの工程で終了して

いると言えます。

仕上げには金•銀泥で仕上げる他、新うるしの色で終了させる選択も

あります。

セオリーはありますが、最終的にどのような形にするのかは、お好み

で決めて頂いて構いません。