カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

トクサの劣化

トクサは摩耗してしまわない限り、乾燥させて再利用出来ると

以前のブログに書きました。

しかしあまりこれを繰り返すと、トクサが劣化してしまい、

やわやわになって、道具として用を成さなくなることがわかりました。

何回繰り返して利用したら駄目になるという明確な数字はありませんが、

表面の状態や、削れ具合からご判断下さい。

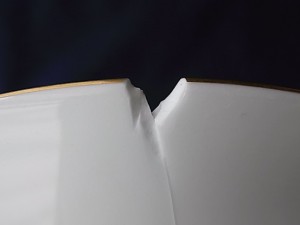

接着後の状態

以前にも接着後の状態について画像をアップしていますが、

また別の器でもお見せしたいと思います。

接着後24時間のお皿です。

ここに接着が上手くいく秘訣が写っています。

ご自身の接着した器と違いを見比べてみて下さい。

何か違いはありませんか?

答えは教室で!

仕上げの塗り厚

このところ説明と違うように覚えてしまわれるケースが多く

なっていると感じているのが、仕上げの為の蒔き下の塗り厚に

ついてです。

基本的に薄く塗った方が光沢感もよく、美しく仕上がります。

これが厚めに塗った方が定着がよいのではないかと考え、厚く

塗られる方がおられました。

その結果、変に溜まりが出来てしまったり、金泥が沈んでしまったりと

いろいろなアクシデントが起きてしまっていました。

まずは欠損にぴったりと薄く蒔き下を塗られ、仕上げられるのを

オススメ致します。

ただ仕上げはお好みがあるかと思います。

筋状に盛り上がった仕上げを推奨される先生もおられます。

このような仕上げを望まれる場合には、別の技法が必要です。

ご希望の方は、教室でご質問下さい。

薄くぴったりとした仕上げが正解なのか、筋状の仕上げが正解なのか

と質問を受けたことがあります。

過去の名品と言われるものは、全てぴったりとした仕上げです。

ですのでぴったりとした仕上げを目標にして頂きたいと考えています。

しかし最終的にはご自身が「美しい」と思う仕上げをお選び下さい。

鉢植えのトクサ 水管理

このところトクサが枯れてしまう理由について検索が多いので、

鉢植えのトクサの水管理についてお伝えしたいと思います。

トクサが枯れてしまう原因として水やりの少なさをあげたブログを

以前書いています。

水が適度に散ってくれる地植えと違い、鉢植えには水のやり過ぎも

あり得ることもお知らせしておきます。

上の画像のように新芽が大きく育たないうちに腐ったように枯れて

しまう場合、水のやりすぎの可能性があります。

この場合、しばらく水やりを休止し、再度新芽が出てくるようになったら

水やりを再開しています。

これは私の経験則で、明確な根拠がなく申し訳ありません。

トクサは結構強い植物なので、水のやりすぎで根腐れ状態になっていても

復活してくれます。

上の画像を撮ったプランターは、水を好む藍と一緒に水をやり過ぎてしまった

ようで、しばらく水を制限してみました。

現在は新芽が順調に育つようになってきたので、徐々に水の量を増やしています。

梅雨が明けて盛夏になると、基本シダ植物なので水やりは毎日必要になり

ます。

鉢植えの場合、新芽の出る春から初夏の水やりは、状態を見ながら行った

方がよいようです。

取り返しがつかない間違い2

取り返しがつかない間違いの第2弾です。

以前のブログにも書いていますが、紙ヤスリを使ってしまう

ことです。

紙ヤスリは硬度が高く、陶磁器は必ずキズがつきます。

ついてしまったキズは元に戻すというのは難しく、外見上の対策しか

ありません。

接着のズレを紙ヤスリでならしたなどという対応は、最悪の結果と

なります。

まず説明されていない道具は使わないことです。

わからないのに使ってしまってはいけません。

基本的にわからない場合は手をつけないで、次の教室にそのまま

お持ち下さい。

ところで陶器製の便器や洗面台の掃除に紙ヤスリをお使いになる方

は、多いのではないしょうか?

これも冒頭で説明した理由と同じで、オススメ出来ません。

まな板の漂白剤のコマーシャルで、包丁キズにばい菌や汚れが溜まって

いる画像が出ますが、便器や洗面台でも同様の状態になります。

これはどんなに細かいヤスリを使っても変わりません。

ご参考まで。

取り返しがつかない間違い1

金繕いの教室では、何か失敗してしまったとしても何とかする

方法をご提案する努力をしています。

しかしそれでもどうにもならない場合がいくつかありますので、

ご紹介したいと思います。

第1弾は「目止めの手順間違い」です。

目止めとは陶器の下準備のひとつで、米の研ぎ汁を使って頂きます。

第1段階として「浸して下さい」とお願いしているのですが、これを

煮てしまう方がおられます。

これは土鍋などを購入すると、米の研ぎ汁を入れて煮て下さいと言わ

れるので、同じと思い込んでしまれているのではないかと思います。

しかし破損している器を直す金繕いでは、先に煮てしまうと取り返しが

つかないことになります。

解決方法はなく、強いて言えば一か八かの方法を試して頂くしかありません。

取り返しがつかない間違いに陥らないよう、どうぞご注意下さい。

やしゃぶし

新しく開講する成田教室の準備をしています。

教室に置いている道具箱の中には、ちょっと珍しい物も

入っています。

その代表例が「やしゃぶし」でしょう。

山歩きをする方はご存知でしょうし、クリスマスリースの材料として

ご存知の方もいらしゃるかもしれません。

実は草木染めの材料でもあります。

やしゃぶしは、カバノキ科ハンノキ属。

10月から11月に熟す果穂の形が夜叉のように見え、五倍子(ブシ)の

ようにタンニンを含むことから名前がついたそうです。

しかし道具箱になぜ入っているのか?

先日横浜•港北教室の方から質問がありましたが、金繕いの道具と

して入っているのです。

しかし少々レアなものではあります。

ご興味のある方は、教室でご質問下さい。

欠け+ヒビの手順

最近手順間違いが多いシリーズ第3弾です。

先日の接着+ヒビの時にも触れましたが、「欠け+ヒビ」でも

手順間違いが多くなっています。

このケースの場合は、ヒビを止める作業を最初に行って、それから

後日欠けの補修にかかります。

それが欠けの補修から始めてしまわれるケースが多くなっています。

もちろん手順間違いではなく、あとから気がついたということも

あるかと思います。

いずれにしても欠けの補修を先にスタートしてしまうと、ヒビを

止める作業は相当後に行わなければならなくなりますので、時間ロス

のイメージは拭えません。

ヒビがなかなか見つけにくいということもありますが、手順は

間違えない方がよろしいかと思います。

接着の手順

最近手順間違いが多いものシリーズ第2弾です。

今回は「接着の手順」に関してです。

接着とは、もともと一つだった器が割れていくつかの破片になって

しまったものを指します。

元の通りぴったり合わせるのが、目的になります。

ですので接合面(割れ口)は、接着のための新うるし以外は不要

なのです。

しかしここにも手順間違いが起きています。

恐らく欠けの手順と間違われておられるのではないかと思いますが、

接合面に新うるしを塗ってしまう方が出てしまいました。

当然ぴったりは合わなくなります。

対処方法は、塗ってしまった新うるしを削るしかありません。

これは相当に手間がかかるものです。

この間違いは、破片が小さいほど顕著なようです。

何となく「塗っておけば大丈夫」という気持ちもあるかもしれません。

しかし何の修復を行うのか、作業前に冷静に考えてみて下さい。

修復は、必要最小限の作業で終わらせたいものです。