カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

大人買い?

ゴールデンウィーク中に決行した断捨離で、ようやく発掘した

コロボックルシリーズ4冊を読破。

このほどシリーズの残りを大人買いしてみました。

昔持っていた文庫本版は手放してしまっていたので、青い鳥文庫という

子供向けの版で再入手していました。

ですので今回も青い鳥文庫です。

佐藤さとる先生が亡くなってからの購入なので、帯に「ありがとう

佐藤さとるさん」と入っています。

改めて読んでみて、大人になってもワクワクさせてくれる素晴らしい

ストーリーだと思いました。

本当にコロボックルが居たら、どんなに楽しいでしょう。

シリーズは図書館戦争シリーズなどで人気の有川浩さんに引き継がれて

いますが、今はまだ佐藤さとる先生の世界にいたいというのが素直な

気持ちです。

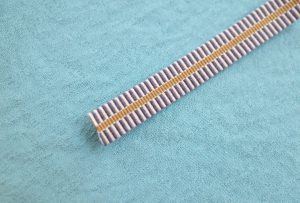

真田紐

東京・上野の箱義さんで抹茶茶碗を入れる箱を購入しました。

箱に掛かっているのは、NHK文化センター横浜教室でも話題に

なりました真田紐です。

真田紐は昨年の大河ドラマ「真田丸」で取り上げられた真田信繁親子が

九度山に蟄居してる時に作製して生計を立てたという俗説があります。

発祥については諸説あるようなのですが、伸びにくいことから武具の固定に

使われ、その後茶道具の桐箱に使われるようになりました。

本来は流儀によって決められた色柄があるのですが、お茶碗のイメージで

購入しています。

それなりに厚みはあるのですが、しっかり締まって安心感があります。

紐の結び方は太田流に従って「四方右掛け」です。

だいぶ結び方も慣れてきました。

可愛い道具

NHK文化センター柏教室のTさんのお道具が可愛らしいので、

撮影させて頂きました。

粉鎮替わりの箸置きです。

キャンディー型のガラス製です。

特に夏は涼やかな感じがして素敵です。

重さ、大きさ共にちょうどいいサイズです。

次は道具入れです。

以前お持ちだった編棒の入れ物を参考にされたそうです。

くるくると巻いて端に縫い付けた紐で結ぶ形は、これから作ろう

という方に参考になるのではないでしょうか?

布はお母様の使っておられた古布だそうで、触った感じがとても

柔らかく心地良いです。

柄の出方が開いても巻いてもいい位置に入っていて、工夫されて

いるのがよくわかります。

素敵なお道具をお持ちの方には、お声がけさせて頂きます。

是非ブログで紹介させて下さい!

ランドマークプラザのピカチュウ

先日ランドマークプラザにあるNHK文化センターに行ったところ、

中央の吹き抜けにピカチュウが浮かんでいました。

夏休みも終盤になって、ようやく夏らしくなってきました。

ランドマークプラザは子供が楽しめるイベントがたくさんあった

ようです。

このところブログの更新が、なかなか出来ずにいました。

これはある仕事の為だったのです。

お話しても差し支えなくなったら、ブログでお知らせしたいと思います。

手元灯購入しました

自分の作業部屋の天井灯だけで作業していたのですが、さすがに

不便を感じて手元灯を購入しました。

1954年発売から63年を重ねる超ロングセラー山田照明のZライトです。

バブル期にかなりの数が販売されたので、ご存知の方もいらっしゃるかと

思います。

ブログを書くにあたって調べてみたところ、アメリカの工場用手元灯から

ヒントを得たものだったそうです。

特徴的なくの字型のアームにスプリングがむき出しというのがレトロな

感じがするのは、そういうことからだとわかりました。

実際使ってみてLEDランプで頭がびっくりする程薄いし、どこでも

好みの位置でアームが止まるのに感激。

何より明るいので、夜の作業が格段にやり易くなりました。

こんなことなら早く購入すればよかった…です。

ちなみに金繕いの作業をする場合は、真正面からライトを当てると作業面に

影が出なくて良いです。

筆記用具を持った右手の影が出ないように左側にライトを置く勉強の場合

とは異なります。

すでに手元灯をお使いの方は、是非お試し下さい。

いろいろ野菜頂きました!

珍しい野菜をいろいろ頂きました。

まずは以前にも頂戴した「スイスチャード」です。

試してみたいと思っていたスープにしてみました。

シンプルにコンソメスープです。

コクを出すのにベーコンを入れてみました。

シャキシャキした茎と柔らかい葉の食感の違いが楽しめました。

次は「空芯菜」です。

豚バラ肉とパプリカで炒めてみました。

こちらも空芯菜の独特の風味が美味しかったです。

パプリカと合わせたのも、彩が綺麗で正解でした。

最後はオクラです。

赤紫色のオクラが綺麗なのですが、火を通してしまうと緑に

なってしまうんですね。

しらすと合わせて和え物にしてみました。

オクラのネバネバとしらすが合って、こちらも美味。

存分に堪能させて頂きました。

ご馳走さまでした!

お盆中のかっぱ橋

お盆中のかっぱ橋に出かけてきました。

元々日曜日はお休みしているお店が多いそうですが…

お盆で数日休むお店も多く、開いているのは3割くらいでした。

シャッターが閉まっているお店が並び、ちょっと寂しい感じです。

私が用事があったお店は幸い開いていましたが、知らずに来て

いた観光客の方はびっくりしていました。

もしお出かけになるようでしたら、確認してからをオススメ致します。

トクサを浸す入れ物

セブンカルチャー成田教室のGさんが素敵な物をお持ち

だったので、ご紹介致します。

鶴が丸くなった形の器です。

尾羽の部分の形を見ると、灰皿ではないかと思われます。

この中に水を入れてトクサを浸しておられるのですが、何とも

愛らしい入れ物で、テンションが上がりそうです。

道具と言うと粉鎮のご紹介が多かったのですが、トクサを浸す

入れ物も凝ると作業が楽しくなると思いました。

若柳の水羊羹

八幡にある和菓子の名店・若柳に水羊羹を買いに出かけました。

創業47年。

和菓子における卓越した技術が認められ、厚生労働大臣から

「現代の名工」として表彰されています。

茶道をなさっている方なら、ご存知かと思います。

狙いの水羊羹です。

すでにカットしてしまった画像で失礼します。

良い材料を使っているのがわかる自然な味。

甘過ぎず、滑らかな喉越しで涼しくなりました。

なぜ若柳を知ったかというと、言語学者の金田一秀穂先生の

水羊羹が美味しいのでオススメ!というコラムを読んだからなのです。

お嬢さんがこちらで和菓子職人の修行をしておられるとか。

季節を表現した上生菓子です。

10日置きに入れ替えるお菓子は、筆と水彩絵の具でデザインされて

いるそうです。

今度はこちらを購入したいと思いました。

JR本八幡駅からは徒歩15分。

京成八幡駅からの方が10分と近いです。

特に目印のない住宅街を歩いていくので、場所はしっかり確認

してからお出かけになるのをお勧め致します。

水羊羹を購入される方は、保冷剤と保冷バッグ持参が良いかと

思います。

白生地 爆買い

藍の生育が順調過ぎて、プランターのキャパシティーを

オーバー。

その結果、茎の真ん中あたりの葉が予想通り枯れ始めました。

切り戻して葉を乾燥させて、時間の余裕がある8月下旬まで

生藍染めは見送ろうと思っていたのですが、緑が濃くて

いかにもいい色に染まりそうな葉を乾燥させるには忍びなく

なってしまいました。

それで思い切って今週末に生藍染めを決断。

今日、染物道具の誠和さんに白生地の買い出しに行って来ました。

ストールに仕上がっているものと端切れを購入。

セールでお買い得になっていたので、爆買い状態です。

まずは去年、浅い色になってしまった風呂敷と、以前染めたものの

染め直しをして、今回購入の白生地を染めます。

いろいろ慌ただしいけれど、やっぱり楽しみです。