カテゴリー別アーカイブ: 日常の風景

2024 第1回 草木染め

藍の生育に成功し、今年初めての草木染め教室を行いました。

ご参加の方の染上がりです。

織りや素材でニュアンスのあるストール生地を生藍染めで染め

られました。

同じ染液で染めたとしても織りや素材で違う色に染まるのが、

面白いと楽しんで頂けたようです。

再度、藍の生育に努めて1か月後に違うメンバーで草木染め教室を

行う予定です。

草木染めに関しては一度に参加出来る人数が多くないので広く募集

は行いません。

既に参加したいとご要望頂いて方を中心にお声がけ致します。

来年夏の話になりますが、参加をご希望の方はお申し付け下さい。

ハマグリ貝の稚貝 ぜんな

ハマグリ貝の稚貝「ぜんな」を入手しました。

大きさはアサリよりやや小振りな感じです。

稚貝なので傷はありませんし、皮が薄いので磨きも楽です。

これに金箔を貼って小さな貝合せを作っても楽しいかと

思います。

ぜんなが流通するのは産地が近い千葉県ならでは。

ご希望の方のはお譲りしますので、お声がけ下さい。

藍の発芽2024

ゴールデンウィークの終わりに蒔いた藍の種が発芽しました。

わずか1mm程度の種から発芽し、高さ60cm、直径60cmもの

大きさの株に成長します。

この葉を使った「生藍染め」の講座を今年も7〜9月末に計画

しています。

生藍の青、ペパーミントグリーンの他、蘇芳で濃いピンク、玉ねぎで

黄色が染められます。

これで3原色が揃うので掛け合わせで緑、オレンジ、くすんだ紫が

染められます。

さらにやしゃぶしで染められるベージュ〜グレーもシックです。

現在、昨年から参加を希望している方を優先にお声がけしています。

あいにく設備の都合で各回3名様しか対応できませんので、ご興味の

ある方はお早めにご連絡頂ければと思います。

輪島キリモトさんのこと

新年早々起こった大きな地震は遠く関東に住む私にも衝撃的な

出来事でした。

幸いお付き合いのある方は早々に無事が確認出来ました。

輪島キリモトさんもHPで皆様無事と知り、せめて復興の一助に

なればと日本橋三越の店舗に出かけました。

購入させて頂いたのは「山道(やまみち)長手皿」。

拭き漆の弁柄色です。

緩やかに弧を描く枠は遠山に見立てたものだそう。

お盆としても使えるし、もちろんお皿としても使える汎用性

の高いもの。

以前から気になっていたのですが、この機会に求めさせて頂き

ました。

スタッフの方にお聞きすると皆様無事とは言え、ご自宅が全壊

するなど、今は生活再建が最優先となっているとのこと。

この長手皿も被災を免れた品が限られたルートを辿って東京に

入ってきたものだそうで、3枚から好みの木目を選べたのは奇跡

と言ってもいいようです。

現在はお直しを承れる状況ではないそうですが、少しでも早く

輪島が漆器の製作が出来る環境が整うのを願うばかりです。

謹賀新年2024

明けましておめでとうございます。

新年早々痛ましいニュースが続き、心が痛む年明けと

なってしまいました。

だからこそ平和であるように、皆様が無事であるようにと

祈らずにはおられません。

今年は金繕いに軸足を置いて活動する予定です。

皆様に楽しんで頂けるよう、日々努力して参りたいと考えて

おります。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

‘OLI’OLI

学生時代の同級生であるPAKICOさんのさをり織り展に出かけて

きました。

今回はストール、帽子、テーブルウエア、バッグとアイテムが増えて

ますます楽しい展覧会でした。

キービジュアルになっているバッグとワンピースです。

手前のワンピースは端材となった糸を繋ぎ合わせて織られたもので

SDGsな作品ですが、それだけではない美しさで魅せられます。

既に来年の企画もあるそうで、今からそれを拝見するのが楽しみです。

会場は中野のcafe gallery N

会期は11月6日(月)まで

火・水曜日が定休です。

ぜひご覧になって下さい。

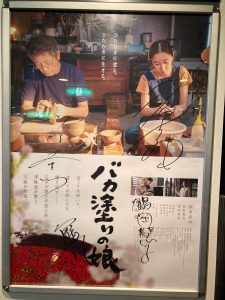

映画「バカ塗りの娘」

お勧め下さる方があって映画「バカ塗りの娘」を見てきました。

「バカ塗り」とは津軽塗を指します。

バカに塗って、バカに手間暇かけて、バカに丈夫なことから「バカ塗」

と言われます。

NHK「大奥」で徳川家光を演じ好評を博した堀田真由演じる津軽塗

職人を目指しつつも引っ込み思案な娘が、ある挑戦で道を開くまでの

様子を描きます。

私としては漆を混ぜたり、漆刷毛で漆を塗る音がきっちり捉えられている

こと、48工程もある津軽塗の制作の様子が丁寧に追われているところに

感銘しました。

漆塗の職人では食べていけないという厳しい現実が示されますが、文部科学

大臣賞を獲ったこともある名工の祖父の漆はやってもやっても、さらに

追い求めたいというセリフに奥深さを感じました。

弘前の四季の移ろいの中、大きな事件が起きる訳でもなく淡々と日常を

追う映画です。

派手さはありませんが、日本の漆芸の中でも多彩な技法を持つ津軽塗に

親しんで頂ければと思います。

パソコン買い替え

酷暑が続いているからではないのですが、このお盆はパソコンの

買い替えにチャレンジしました。

画像の手前が新しいPCで奥が古いものです。

違いはマウスの色だけのように見えますね笑

以前古いPCをいじいじと使い続けてセキュリティー上の問題が起きた

ことがあるので、一定期間で新しいPCに買い替えることにしました。

元々PCに詳しい訳ではないので、前回の買い替えではPCでけつまずき、

無線LANルーターでけつまずきと2日もかかってしまったので、今回も

2日を予定していました。

しかし今回は実質1日で完了!

全てのものが買い替え時の作業が簡単になっているのです。

中でもスマホのwi-fi設定がQRコードを読み込むだけでサクッと終了した

のには感動しました。

PC自体もお利口になっているので、何をするのも早い気がします。

買い替えて良かった。

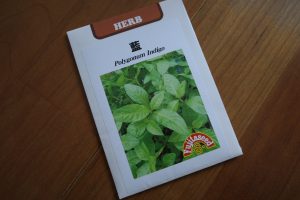

藍の種を蒔く2023

今年は生藍染めを復活しようとゴールデンウィーク中に藍の

種を蒔きました。

わずか1mm程度の種ですが、これから高さ60cm、直径60cmくらいの

大きな株に育ちます。

とりあえず1つのプランターに11粒蒔きました。

10日ほどで7個芽が出ましたので、種造メーカーの60%保証は達成して

います。

12cmほどの高さに育ったところで6株選定し、プランターに定植する

予定です。

上手くいけば7月下旬には最初の生藍染めが行える予定です。

既にやってみたいという方がおられますので、お声がけして「生藍染め」

大会を行う予定です。

本業ではなくあくまでも趣味の範囲ですが、生藍の他、玉ねぎの黄色の

染色、蘇芳の赤の染色もチャレンジします。

ご興味のある方は参加希望とお知らせ下さい。