カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

残すように磨く

NHK文化センター柏教室のNさんの作品をご紹介致します。

割れてしまったものを接着し、欠損を埋めて仕上げられました。

割れたなりの線がとても魅力的で、器の柄と呼応するかのようです。

Nさんは作業が丁寧な方なので、線もきれいに描かれており、大変

完成度の高い作品に仕上がりました。

しかしNさんとしては、接着の際に微妙に生じてしまった段差が

綺麗に埋め切れていない点が不本意とおっしゃいます。

段差解消のためには、ある程度テクニックが必要です。

また見映えも重視しなければなりません。

そのため意識的に作り込みを行います。

そして最終的には、“手加減”が美しさを決めます。

この“手加減”の説明が難しいのですが、力加減を抑えめにするという

感じでしょうか。

女性は日頃の掃除で、磨く作業に力が入りやすくなってしまっています。

まずは時間制限を設けて、磨くのは2分以内としてみたらいかがでしょう?

置き目の応用

NHK文化センター柏教室のHさんの作品をご紹介致します。

カリキュラムで、図柄の転写方法として「置き目」というものに

取り組んで頂いています。

Hさんはその際に使用した波文様を仕上げに利用されました。

このお皿は両サイドからヒビが入っており、それが唐突な感じが

否めないとお考えでした。

そこで波文様を入れることによって緩和しようとお考えになったのです。

最終的には左からのびているヒビの仕上げ線と、波文様と繋げる予定

ですが、試みは大成功だと思います。

練習用の素材だった波文様が、このように実際に生かして使って

頂いて、かつ大変良い作品に仕上がったのが、私としてもとても

嬉しかったので、ご紹介させて頂きました。

筆置き

筆を置く場所に困っているというご質問を頂きましたので、

筆置きをご紹介したいと思います。

私が普段使っているのが、月光荘(銀座•画材店)の筆置きです。

月光荘のオリジナル商品で、本来はパレットの付属品なのですが、単独

でも使用可能です。

アルミ製で軽く、真ん中に月光荘のホルンマークが刻印されているところが

かわいいのです。

こちらは本漆用に自作した筆置き兼ヘラ置きです。

流用出来るものとしては、書道用の筆置きがあります。

こちらは習字をする時に使っているものです。

いかにもというところが気に入っています。

カトラリーレストも流用可能です。

この画像のもののように、凹部があれば筆がころがらないと思います。

個人的にはプレート状になっているものの方が、作業中に移動させたい時に

片手でも出来るのでお勧めしたいと思います。

これは、というものをお持ちの方は、是非お声掛け下さい。

蒔下の色

教室で蒔下の色についてご質問を頂いたのがとてもよいもの

だったので、ブログでもご紹介したいと思います。

「蒔下」とは、金•銀泥で仕上げる際、定着のための接着剤として

塗る新うるしのことを言います。

金•銀泥を蒔く下地ということですね。

これには基本的に赤系の色をお使い頂いています。

理由は2つ。

まず第1に金泥が映えるからです。

透明系の色で仕上げると、赤系とは違う感じに仕上がります。

第2の理由は、金•銀泥の沈み込みを押さえるためです。

顔料が支えるので、透明系のものと違って失敗が少なくなります。

興味を持たれた方は、実際に実験してみるとよいと思います。

説明していることには理由があり、言わないということはリスクが

あるからなのです。

※文中の「赤系」「透明系」と説明しているのは、具体的に何色を

指すのかは、教室でご質問下さい。

カード立てを粉鎮に

また面白い粉鎮をお使いの方がおられましたので、ご紹介

致します。

スリットが入っているので、おわかりになったかと思いますが、

カード立てです。

金属製なので、持ち運び時の破損を気にしなくていいですし、

コンパクトなので道具箱の中でも納まりが良さそうです。

面白いとお声をかけましたら、是非ご紹介させて下さい。

自薦も大歓迎です。

印材を粉鎮に

金•銀泥の包みを押さえる粉鎮は、道具の中でも凝りたいところ

だと思います。

これまで外国のコインや、箸置きなどを上手く使った方が

おられましたが、篆刻用の印材をお持ちになった方がおられました

のでご紹介したいと思います。

1cm角で長さは4cm程度です。

重さも大きさも粉鎮にするには、丁度いい感じです。

何より材が美しいので、使う楽しみがあると思います。

粉鎮は、仕上げ作業の時に引っ掛けてしまわないこと、静電気が

起きにくい材質であることも重要です。

何かお気に入りの逸品を見つけられましたら、是非お知らせ下さい。

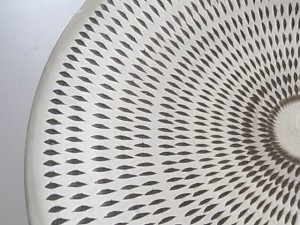

飛び鉋とは

8月25日のブログで書きました小鹿田焼(おんたやき)と小石原焼の

特徴である「飛び鉋」について、もう少し説明を加えたいと思います。

「飛び鉋」とは画像のように白化粧土を削り落とした連続文様を言います。

鉋と言っても大工さんが使う鉋とは違い、金属製のヘラを使います。

時計のゼンマイを使う方もあるようです。

このヘラをろくろで回転している器に当てるのですが、

化粧土を削る→跳ねてヘラが器から離れる→戻って化粧土を削る

を繰り返して連続文様が出来るのです。

興味のある方はYouTubeで、製作中の様子が公開されていますので、ご覧に

なるとよいかと思います。

小鹿田焼(おんたやき)と小石原焼の特徴は、飛び鉋の他に刷毛目、打刷毛目、

櫛描き、指描き、流し掛けといったものがありますが、飛び鉋が最も

特徴的と考え、いくつか求めてきました。

今後も機会がありましたら、各窯元の特徴をご紹介したいと思います。

紙ヤスリの準備

陶磁器の修復では紙ヤスリは使いませんが、漆器やガラスの

修復では紙ヤスリが必需品です。

紙ヤスリは、A4版くらいの大きさからA4版を1/3くらいにした

ものまで、ある程度大きさのある状態で販売されています。

このままでは使いにくいので、カッターを使って3cm角くらいの

大きさにカットしておくとよいと以前のブログでご紹介しました。

(ハサミを使ってしまうと、刃が駄目になります。)

私の紙ヤスリ保存箱です。

同じ番手のものをクリップでまとめてあるだけです。

丁寧な方ですと、番手ごとに名刺ファイルを利用して分類されて

います。

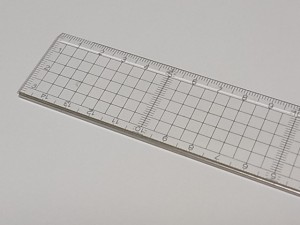

ところで紙ヤスリをカッターを使って3cm角にカットするのは、

意外に手間がかかります。

そこで活躍するのが、カッティング定規というものです。

5mmピッチで入っている碁盤の目を使って、簡単に3cm角が測れ

ます。

手前の端面にはステンレス板がついているので、カッターを当てた

としても定規は削れません。

カッティング定規は、いろいろな幅、長さのものが販売されています

ので、お好みのものをお選び下さい。

ハマグリ貝 内側の磨き方

昨年10月から受講を始められた方々は、そろそろ貝合せ制作の

カリキュラムを行いたいとお願いしていると思います。

ですのでハマグリ貝の磨きの最終チェックをさせて頂いています。

少々気になっているのが、貝の内側の磨き方を間違えて記憶している

方が多いことです。

内側は曲面になっている上に、貝柱のあとなど、かなり複雑な形を

しています。

それをカッターで削ろうとしている方が多くみられます。

これはかなり無理な作業で、綺麗にならないばかりか、キズだらけに

しているだけになってしまった方もおられます。

お教えしているのは、

①メラミンスポンジで擦ってみる

②おしろい様の粉っぽい感じが取れない場合は、#200〜#300の

紙ヤスリで削る

という手順です。

お手数とは思いますが、作業を始める前にお渡ししている磨き方

を記したレジメを再読下さい。

違う方法で大変な思いをする必要はありません。

目立たないように直す

少々変わった依頼品が完成しましたので、ご紹介致します。

本来日本の修復は蒔絵技法の応用ですので、修復箇所がはっきり

わかるのが本分です。

ご紹介する依頼品は、ポーセリンアートの参考とするべく購入された

アンティークの品です。

実使用はしないということでしたので、修復箇所を目立たせないことを

最優先して作業しました。

お皿の全景です。

画像の12時方向が修復箇所です。

欠けからニュウが入っています。

表面の修復箇所の拡大です。

金彩の入った縁が三角形に欠け、そこからニュウがのびています。

欠け部は金彩に合うもので仕上げ、目立ちにくくしています。

ニュウは閉じてありますが、目立ちませんので、あえて仕上げをして

いません。

裏面です。

表の欠けに比べて、裏面は複雑な形に欠けていました。

実は作業時間の大半が、この欠けを埋めることに費やしています。

金繕いは臨機応変。

ご要望に応じて最適な方法で直すのも、繕いの醍醐味です。

西洋骨董の優品を拝見出来たことも、よい経験になりました。

※ニュウとは

軽症のヒビのこと。表面に欠損を生じていないもの。