カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

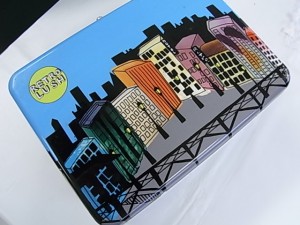

バニティ•ボックスを使う

好評(?)企画の道具箱シリーズです。

今回はNHK文化センター千葉教室のSさんの道具箱を、ご紹介

致します。

バニティ•ボックスと言われる大型の化粧ポーチです。

ボックス部に深さがあるので、薄め液などの高さのある物も入りますし、

仕切りがついているので分類も出来ます。

いいなと思ったのが、蓋の部分に道具が入れられるところです。

本来は化粧用のブラシを入れるところですが、道具類でも丁度良いようです。

またSさんがお持ちのボックスは強度があり、上に器を載せても十分耐え

られるそうです。

実は結構このバニティ•ボックスを道具箱として使っている方がいらっ

しゃいます。

きっと上記のような点が使いやすいからではないかと思います。

今回ブログを書くにあたってバニティ•ボックスを検索してみたところ、

そもそも1950年代に旅行用として流行したものだとわかりました。

それが現在、再流行しているのだそうです。

ボックス一つに必要な物が収まるという便利さからでしょうか?

急須の蓋のつまみ

今期の傾向として、他の先生に習っていた方が学び直したいと

お出でになっていると先般のブログに書きました。

その中で特にご要望が多いのが、補強を伴うものです。

代表例は急須の蓋のつまみです。

急須は使用頻度が高いですし、つまみは突出部でもあります。

その結果破損するのは、とても多いです。

小さい面積で自重を支える、熱が加わる、洗いの作業に耐えるなど

使用環境がハードなことから、単に接着しただけでは持ちません。

これは本漆がいかに史上最強の塗料と言っても、生じる現象です。

そこで2重3重の補強をして頂くのをオススメしています。

金繕いは優雅な作業をすると思っておられた方には、少々イメージが違う

作業をして頂きます。

しかし完成後は安心してお使い頂けますので、どうぞ根気よくおつき合い

下さい。

筆のコンディション

かなの臨書をしていて、筆のコンディションが悪いのに苦戦しました。

というのも前回使用したあと、洗って吊るして干している時に

落下させてしまって穂先に変なクセをつけてしまったからなの

です。

言うことを聞いてくれない…

自分の腕のなさを筆でカバーしようとしているですから、コンディションが

悪いとどうしようもなくなります。

幸い中心の毛が折れているというような重症ではないようなので、洗い

直せばクセは取れてくれそうです。

教室にお持ち頂いている筆にクセがついてしまった場合は、お湯

(60度から80度くらい)の中で泳がせるようにすると取れます。

しかし乾くまで使えませんので、クセがつかないように持ち運びして頂く

のが一番です。

このところご紹介している道具箱を参考になさって、ご自分に合う方法を

工夫してみて下さい。

紙ヤスリの切り方

陶磁器の修復では使いませんが、漆器やガラスの修復では

紙ヤスリを使って頂きます。

紙ヤスリは、大抵大きなサイズで販売されておりますので、

使用する際には適度なサイズにカットすることになります。

このカットする時に注意することがあります。

それはハサミは使ってはいけないということです。

以前のブログでご説明しておりますが、紙ヤスリの硬度は意外に

高く、ダイヤモンドに近似しているくらいなのです。

ですからハサミでカットすると、たちまちハサミが痛んでしまい

ます。

ですのでカットする場合は、折りくせをつけて切るか、カッターを

使うのが正解です。

もちろんカッターの刃は痛んでしまいますので、都度折る必要が出ます。

ヤスリをかけるものによっては、手で切った方が適切な状態になりますので、

作業の際にご質問下さい。

ひなたぼっこ?

器のひなたぼっこ…ではありません。

「目止め」と呼んでいる下準備中です。

陶器は、この下準備が必要な器があります。

陶器と一口に言っていますが、この中には「炻器(せっき)」と

呼ばれる不吸水性の素地のものを釉薬をかけずに陶器と同程度まで

強く焼いたものも含まれています。

代表的なものは「備前焼」「常滑焼」「信楽焼」「古越前」などです。

これらは素地に吸水性がないので、目止めの必要がありません。

この他、作家さんはそれぞれ土を工夫されておられますので、吸水

しない素地のものがあります。

このように一律で判断できないのが、陶器の難しいところ。

迷われたら教室でご相談下さい。

ところで春先は天候が変わりやすいので、ふいに雨が続く場合があります。

そのような時は目止めに向きません。

晴れの日が続く時を狙って、作業をお願い致します。

器の持ち歩き方

教室への器の持ち歩き方について、質問がありましたので、

ご紹介したいと思います。

基本は、ぷちぷちなどの梱包材に包んで、段ボール箱に入れます。

特にカップの把手、急須•ポットなどの注ぎ口、片口の注ぎ口など、突出

している部分は、別途梱包材で包みます。

ワイングラスの細いステーの部分は、梱包材を巻きます。

簡単に言えば、引っ越しの梱包と同じです。

私の場合、キャスターバッグで移動していますので、振動を考えると、

より慎重になります。

これに仕上げなどの作業をした場合は、帰りの状態を考える必要も

あります。

作業部分を触れないように、上手く箱に入れることを考えます。

最近、教室にお出でになる時に人に当たられ、荷物を取り落として

しまった方がおられました。

もう少しで完成という器がバラバラに割れてしまって、慰めになる

言葉もありませんでした。

上で説明したまでの準備は必要ないかもしれませんが、不要な破損を

避けるためにも、器の持ち歩きにはご注意下さい。

いろいろ便利な道具がありますので、ご相談頂けたらご説明致します。

トクサの色

トクサの刈り取りが済んだ方から、トクサについて質問が多くなって

きました。

何度もブログに書いている内容ですが、またご説明させて頂きたいと

思います。

まずトクサは刈り取り後、一週間も干せば使用可能です。

過剰に長い期間で記憶している方が多いのですが、トクサが含んでいる

水分がなくなればOKです。

また色は緑のままで構いません。

緑色が抜けるのには、相当な時間がかかります。

緑色のまま使うと、陶磁器に緑色がついてしまうのではないかと心配

された方がおられましたが、そのようなことにはなりません。

ところでトクサが生えている時点で枯れ色になっているものは、使えません。

なぜならすでに劣化しているからです。

あくまでも刈り取った時に緑色のものが、干して枯れ色に変化したものを

お使い下さい。

トクサは、頼りになる道具です。

使う為の準備は、ぜひ覚えて下さい。

楽しい加筆

NHK文化センター柏教室のKさんの作品をご紹介致します。

この作品は、以前にもブログで紹介させて頂いたものですが、今回

さらに加筆してこられました。

左の作品は、ヒビを目立たなくさせるために、縦のラインに花芽のような

つぶつぶを加筆されていました。

今回銀で花を描き加えられました。

実際近くで見ると、少し盛り上がりがあり、立体的になっています。

蒔絵の手法はいろいろありますが、立体的にするというのは、技法としても

やりやすく、効果的です。

右側のカップは、小さな破片を接着し、楕円形の仕上げが出来ました。

この形を縁下に繰り返して、帯状にレイアウトされました。

もともと柄がない器なので、このパターンがとても生きています。

加筆する場合、最初からイメージするものがあれば、すぐにチャレンジ

されてもいいかもしれませんが、まずはキズ通りに直してみて、そこから

イメージされるものを描いていくというのがよろしいかと思います。

仕上げた器をじーっと見ていて、何か思い浮かぶようになったら、是非

チャレンジを!

空き缶を活用

好評(?)道具箱シリーズです。

NHK文化センター千葉教室のWさんの、道具箱をご紹介致します。

空き缶を利用して、道具箱にされました。

仕切りは100円ショップで購入されたものだそうで、ピッチが様々な幅で

用意されているそうです。

これを使えば、自分好みの位置で上手く仕切れます。

一番上に乗っている小さい筆巻きのようなものは、別の用途だったものを

流用されました。

筆の先だけ保護してコンパクトになるので、そのまま道具箱に収まります。

缶自体に深さがあるので、薄め液のボトルも入りました。

缶そのものも、止め金のついたおしゃれな缶です。

以前のブログでボール紙で自作された道具箱をご紹介しましたが、自作するのは

難しいという方でも、Wさんのように上手くあるものを利用されれば、自分

仕様の道具箱が出来ます。

是非参考になさって下さい。

自作のペンケース

先般ご紹介しましたNHK文化センター ユーカリが丘教室のSさんの

ペンケースに倣って、NHK学園市川教室のIさんがロールペンケース

を自作されました。

赤がポイントカラーになっていて、素敵な道具入れになっています。

自作されると入れるものがわかっていますから、計画的に仕切りが

作れるのが便利だと思います。

一般的にロールペンケースの生地は厚手でしっかりしたものが多いのですが、

Iさんによりますと、さほど生地厚は気にしなくて大丈夫だそうです。

ちょっとした余り生地で作れるので、負担もなさそうです。

お裁縫の得意な方は、チャレンジしてみて下さい。

私としては、ブログをご覧頂いている方の繋がりが出来たようで、そこが

とても嬉しかったです。