カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

ストローで代用

筆のサックをなくしてしまうのは、よくあることです。

以前のブログでストローで代用出来ますと書きましたが、

実例をご紹介したいと思います。

普通サイズのストローの場合は、筆ごと入れてしまいます。

片方をテープで塞いでしまえば、抜けてしまうことはありません。

ブリックパックの小さいストローです。

これの場合は、適当な長さにカットすると…

筆先だけが納まるサックになります。

筆だけで道具箱に入れると、穂先が痛みます。

快適な作業の為には筆のコンディションは重要なので、筆を

洗ったあとは必ず穂先を整えてサックに納めることをオススメ

致します。

箔ハサミ カスタマイズ

はまぐり貝に金箔を貼る貝合せの制作の際に使って頂いた

箔ハサミですが、長さ10cmの小さなサイズの物もあります。

「切廻し」という小さくちぎれた箔を扱う時に使用するものです。

販売されている時点で先は丸く削られた状態なのですが、私はこれを

ピンセット状に尖った形に成形しています。

金属のピンセットを使っても作業は出来るのですが、竹製の方が

当たりがやわらかい気がします。

ところで金箔を箔ハサミでつかんだ時にくっついてしまう場合があります。

これは箔ハサミの先端に手油などが付着してしまっている為に起きる

ものです。

その場合には300番程度の紙ヤスリを間に挟んでヤスリがけしてみて下さい。

このブログを読んで下さっている方はお気づきかと思いますが、

そうです、私は形から入るタイプなんです。

何かと道具はせっせと入手致します。

面白い道具を手に入れましたら、ご報告したいと思います。

金箔を切る

切箔と呼ばれる金箔を四角にカットしたものや、野毛と呼ばれる

糸状にカットされたものを作るには、箔切り台と箔刀を使います。

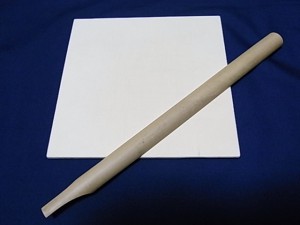

下の四角いものが、箔切り台です。

市販されているものがありますが、私は自作したものを使っています。

キョンのセーム皮を貼っています。

上に載っているのが、竹製の箔刀です。

両サイドを紙ヤスリで研ぎながら、箔を切っていきます。

ところでキョンとはシカ科の動物で、見た目は小型の鹿といった感じです。

これが千葉県では閉園した動物園から逃げたものが大繁殖してしまい、

農作物を荒らすとして問題になっています。

2011年の統計で、17,000頭といいますから驚きです。

しかしキョンは、セーム皮にするとキメが細かい最上級品になります。

楽器やカメラレンズ、刀剣の手入れはもちろん、洗顔にもいいとか。

このキメの細かさが、箔切り台としても都合が言い訳です。

箔を傷めず固定し、箔刀を使う際に適度なクッション性があるのです。

金銀ツートン2

8月にお返しした器で、以前ご紹介したものと同じように金銀の

ツートンで仕上げたものがあります。

京焼のゴブレットです。

外側は銀彩で、内側が粉引きになっています。

そこで外側は銀で、内側は金で仕上げました。

かなり複雑に割れてしまっており、接着から欠損を埋めるまで相応の

時間がかかったのですが、複雑な線を一気に仕上げる自信がなかなか

出ませんでした。

加えて外側は銀でよいとして、内側を銀で仕上げてしまうと硫化した

時のコントラストが気になっていました。

随分お待たせした結果仕上げも上達し(笑)、金銀ツートンという結論に

達し、ご依頼頂いた方にも気に入って頂けました。

無事お返し出来て、ほっとしています。

銀彩は、陶芸用の厚みがある銀箔が貼られることによって作られています。

ですので硫化による黒変は免れません。

どのように保管していても何らかの変化をしています。

ここに修復する際の難しさがあります。

変化した状態を味と考える方が多いので、出来るだけお預かりした時の状態を

変えないように修復していくのが基本です。

よってどのように養生するかが、第一のポイントになってきます。

銀彩のものを修復する場合には養生の他様々な注意点がありますので、

着手する前にご相談下さいませ。

欠損通りに削る

金繕いの作業の大半は、欠損を埋める作業に費やされます。

ようやくその欠損が埋まってきたところで、大切なのが欠損の

形通りに削るということです。

基本はカッター等を用いて器の形なりに削り込みます。

この時に欠損そのままの形に削り込めれば、仕上げの範囲も

必要最小限となります。

必要最小限に削ると言葉で言うのは簡単ですが、埋めている

作業の過程で欠損の大きさが判然としなくなるのが普通です。

では削る作業で、どのように欠損の範囲を絞りこむのか…

それは「様子を見ながら」としか言えないのです。

欠損でない部分はすぐ下が器の表面なので、器なりに削っていると

埋めているものが薄くなってくるはずです。

また正確に形は把握していなくても、欠損らしい形というのが

どなたでも経験でお分かりになると思いますので、違うと

思われる部分は思い切って削り落としてみて下さい。

しかし一番の対策は、まだ埋まり切っていないという段階から

少しずつ削って形を明確にしていくことです。

これが材料的にも労力的にも一番ロスが出ませんし、早くから

形がハッキリしてきます。

やり直しが利かない工芸はたくさんありますが、幸い金繕いは

いくらでも修正が可能です。

恐れずに削って頂くというのが、もしかすると最も重要な

ポイントかもしれません。

漆漉し紙

漆から塵埃を取り、滑らかさを得るのには、漆漉し紙を

使います。

かつては奈良県吉野町で生産されていた楮の「吉野紙」が

使われていましたが、現在は化繊の「美吉野紙」「新吉野紙」

という名称のものに変わっています。

美吉野紙は上の画像のように、短辺方向に繊維が走っているので

手で簡単に切れますが、長辺方向は刃物を使わないと切れません。

漉し紙として使用する際には、ツルツルとして光沢がある面を外側に、

ザラザラした面を内側にして漆を入れます。

漉している最中に破れてしまわないよう折り方がありますので、

それをきちんと把握した上で使うようにして下さい。

漆芸材料店で取り扱っています。

金泥の包み

金泥を蒔く時、包みはどうなさっているでしょうか?

教材としてお渡ししている包みは、3重になっています。

このうち外側の2枚は外して作業して頂くよう、ご説明しています。

下に削りカスなどのゴミがついていない、清潔な紙を敷いておくのも

重要です。

もしや上の画像のように、3重の包みのまま蒔絵の作業をしていませんか?

この状態で作業すると、包みの間に金泥が入り込んでしまい、

ロスが出ます。

金が高くなっておりますので、なるべく大切に使いたいものです。

是非ご説明しているように、内側の包みだけにして下さい。

金繕いの仕上げは、複雑なものになると器を回転させながら蒔絵を

することになります。

そうすると周囲にかなり金泥が散ります。

下に清潔な紙を敷いておけば、散った金泥の回収が可能になります。

紙を敷いておくのもお忘れなく!

ところで包みを押さえておく「粉鎮」という小さな文鎮が販売

されていますが、私は適当な物で代用しています。

左からガラスのボーダータイル、積層材、黒檀材です。

教室では真ん中の積層材の色違いを使用しています。

粉鎮の条件は、

包みを押さえる適当な重さがあること、

静電気が起きにくい素材であること、

作業の邪魔にならないよう出来るだけ低いこと、

上にのった金泥を払って包みに戻しやすいこと、

でしょうか?

外国のコインを使われている方もおられました。

文房四宝ではありませんが、気に入ったものをお使い下さい。

削り過ぎないようにするには

金繕いの作業のほとんどは、欠損を埋める作業です。

埋め終わったらそれを磨き上げる訳ですが、大抵の方が

もう少し磨いてもよいという状態で終わっています。

しかし磨き過ぎて、削ってしまったという方もおられます。

原因は夢中になりすぎるというところにありますので、タイマーを

かけて5分ごとに確認をするのがオススメです。

その他、テレビを見ながらCMの間だけ作業するとか、一時違う作業

をするとか、手を止めて確認する時間を作る工夫をするのがよいかと

思います。

実は微妙な調整になればなるほど、削り込む時間より、確認する時間が

大切なのです。

削り過ぎる方は形態の認識が鋭かったり、手仕事がお好きだったり

するので、削りの要領がつかめれば形の作り込みは上手くお出来に

なると思います。

ぜひ自分なりの手を止める方法をお考え下さい。

トクサ 取り寄せてみました

昨日に続き、トクサの話題です。

以前のブログでご紹介しました箕輪漆工さんのトクサを取り寄せて

みました。

結論から申し上げますと、「太」「細」も大トクサでした。

大トクサとは以前ブログに書きましたように、トクサに比べると

削れ具合が今ひとつの種類です。

しかし全く削れない訳ではないので、トクサを育てたり、自生して

いるのを刈り取りに行く時間がない方には良いと思います。

削れ具合をご承知の上、ご利用下さい。

使用方法はトクサと一緒です。

トクサの再利用

道具としてのトクサは乾燥した状態ですので、使用する時には

あらかじめ20〜30分、水に浸してから使うようにお願いしています。

使用出来るまで時間がかかってしまうので、使いそうな量より

多めに浸しておく方が安心です。

このため使わなかったトクサが出る場合があるのですが、これの

始末をきちんとしておくと、再利用は可能です。

その方法は簡単です。

乾かせばいいのです。

私はこのようにティッシュペーパーなどにのせて乾燥させています。

乾燥させないで、湿ったままビニール袋などに入れてしまうとカビて

しまいますし、すぐ使えるようにと水に浸したままにすると腐ります。

面倒なようですが、都度浸けて、乾燥させて下さい。

ところでトクサについて多い質問が、どこまで使えるのかわからない

ということです。

トクサは紙ヤスリと同様に消耗品です。

表面のザラザラがなくなったら、処分して下さい。

爪で触って削れる感覚が目安になると思います。

教室で説明の都合で、トクサを水に浸すことなく使う場合があります。

それで「浸けないで使ってよいのですか?」と聞かれることが

しばしばあります。

しかしこれは緊急避難的なやり方です。

浸さないトクサは、バラバラに分解してしまうことがほとんどです。

ご自分でなさる場合には、基本に忠実に水に浸してからお使い

下さい。