カテゴリー別アーカイブ: 基本のき

魅了される呼び継ぎ

以前呼び継ぎにチャレンジされているとご紹介しました

よみうりカルチャー大宮教室のMさんの近作をご紹介致します。

ごく小さい破片ですが、呼び継ぎです。

器の輪花の形にも合って、上手く入れられています。

あとは隙間を埋める作業をすればいいのです。

Mさんは第2作になり、破片のカットも上達されています。

呼び継ぎとは以前ご紹介しましたように、欠損を別の器の破片から

持って来て埋める技術です。

これには直したい器と径、カーブ、厚みなどが合う破片が必要に

なります。

さらに完成した際に美しく見える必要がありますので、運とセンスの

両方が必要なのです。

Mさんは破片を見ると納めるイメージが湧くとおっしゃるくらいに

センスが磨かれているばかりでなく、呼び継ぎをされる運も

お持ちのようです。

銀の変色

よみうりカルチャー大宮教室のSさんの作品をご紹介致します。

銀がお好みのSさんの作品は、今回も銀による仕上げです。

前回も線を引く仕上げでしたが、格段に上達されていました。

今回はさらに補修方法を習得して頂きましたので、さらに楽に

仕上げの作業が出来るようになるはずです。

ところで銀は硫化して色が変化して行くのがおもしろいところでは

あるのですが、補修が必要だった場合は、注意しなければなりません。

というのも変化が始まってから補修すると補修部分と先に仕上げた部分の

色に違いが出てしまうからです。

補修が必要と思われましたら、出来るだけ早く作業されることを

オススメ致します。

さてこの銀の変色については、どのくらいの時間で何色になるのか?と

いうのが、とても多い質問です。

ご自宅の環境に左右されてしまうので、この質問は回答が大変難しい質問

です。

すぐさま変色が始まる方と、何年もかけて緩やかに変化する方と、その

程度は様々です。

そもそも硫化とは硫化水素による作用で、簡単に言うと硫黄分による

ものです。

日常生活では、自動車の排気ガス、パーマ液、界面活性剤、ゴム製品と

大変身近なものに原因があります。

加えて塩化反応と言ってドライクリーニングや家庭用漂白剤でも影響を

受けますので、ご自宅にどれだけこの成分があるかで決まる訳です。

というわけで何とも変化の時間が申し上げられないのです。

ウッドクリップ入手先

作業途中の器を安全にお持ち帰り頂く時に、便利な道具として

ご紹介しているのが、小さなウッドクリップです。

私は100円ショップで購入しているのですが、見つからないという方が

多くいらっしゃいました。

そこに耳寄りな情報を頂きました。

手芸店でも取扱いがあるそうなのです。

ウッドクリップを塗装したり、別パーツを取り付ける工作用だと

いうことです。

100円ショップで見つからない、近くに100円ショップがないという

方は、手芸店を探してみて下さい。

トクサの刈り取り

寒くなって来たので、そろそろトクサを刈り取られる方が

出て参りました。

それに伴いご質問も多くなってきましたので、ご紹介したいと思います。

トクサは根元から刈り取ったあと天日に干して乾燥させますが、稀に

画像のように茶黒く変色することがあります。

これは腐敗というか、カビてしまったことによるもので、通常でしたら

緑のまま乾燥し、やがて薄茶色になるはずです。

しかしこのような状態になっても心配することはありません。

このまましっかり乾燥させれば、道具として使用するのは全く問題

ありません。

このような状態を回避するには乾燥の仕方に注意すればいいのです。

平に広げて乾燥させて下さい。

ドライフラワーのように束ねると、トクサの含む水気で蒸れてしまい、

上の画像のようになってしまいやすいようです。

なお刈り取ったあとですが、土に残った根元は枯れてしまいます。

翌春4〜5月に新芽が出てきますが、違う場所に出てきます。

刈り取ったあとの根の管理ですが、定期的な水遣りは必要です。

地上部がなくても、水気を好む性質であることには変わりはありませんので。

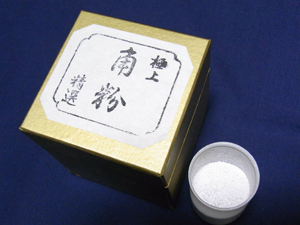

角粉とは

漆の塗面を磨くのに使われるのが「角粉」です。

鹿の角を焼いて砕いて作られます。

しかし現在は入手が困難になり、合成の「呂色磨き粉」が使われています。

両者の違いは粒子の細かさや均一さがあると思いますが、使用感にも

違いがあります。

角粉は水を使って磨いだ場合には、水気が飛んで元の粉状に戻ります。

ここで手を止めて磨き具合を確認するタイミングが取れます。

磨き上げるという意味では、呂色磨き粉の方が綺麗に磨き上がると

思いますが、手を止めやすいというところが自然の物らしいという

気がします。

自然のもので作られた道具には、そのものなりの良さがあります。

安価で手に入れやすい新しい物もいいですが、自然の道具が廃れて

いってしまうのは残念だと思います。

注)画像の箱に「角粉」と書かれていますが、実はこれは天然の

貝や炭酸カルシュウムから作られたものです。

粉の感じが本来の角粉とは違いがありますが、使用感はかなり酷似

しています。

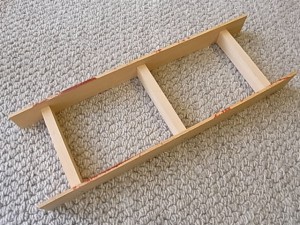

お手製治具

以前のブログで器の高台を修復する際には、割り箸などを使うと

器の表面と同時に作業が進行出来ますと書きました。

実際私が使っているのは、手製の治具です。

幅10cm、長さ29cmくらいです。

お茶碗程度のものならば、長い材に橋渡しするように置けますし、

細長いものなら短い3本の材に渡して置けます。

華奢な材で作っていますが、ビス止めしているので結構丈夫です。

一度器を置いたら、治具自体を持って室に移動します。

もちろん作業中にも据え置き台として使います。

実はこれは2号機なんです。

1号機は材が大きく重いので、あまり使わなくなってしまいました。

思い切って軽量化した2号機は、大きさ、使い勝手共に良好です。

ところで前々から治具ってどういう言葉なのだろうと疑問に思って

いました。

ブログに書くにあたって検索してみましたら、英語のjigに漢字を

当て字しているのがわかりました。

長年の疑問が解消です。

筆に癖がついてしまったら

道具箱の中で、筆が変に癖がついてしまっていませんか?

筆は特に中心にある毛に癖がついてしまうと、使いにくくなります。

こんな時には、しばらくお湯に浸けると直ります。

お湯は熱湯でなく、60度〜で構いません。

さらに時々コンディショナーをつけると、まとまりが良くなります。

ただしこの方法が有効なのは、天然毛の場合だけです。

ナイロンなどの人工毛では、使えません。

教室で教材として最初にお配りしているのは豚毛ですし、仕上げ用として

お勧めしている筆は、テン毛です。

もし水で濡らして整えても曲がっているなど、癖がついてしまったら

試してみて下さい。

筆の太さ

筆の太さは、メーカーによって表記方法が違います。

1/2など分数で表示するものもあれば、000と数字を並べるものも

あります。

また同じ数字で表示されていても、太さが同じとは限りません。

金繕いの教室で仕上げ用にとオススメしている筆は、まず0号と

お願いしております。

これは線から1cm角から1.5cm角位の欠けの修復まで、適応範囲が

広いからです。

下側に写っているのが、0号相当です。

しかし大きな欠けを仕上げなさる場合には、0号だと不足が出てくる

かもしれません。

その場合には号数を上げ、太い筆を使用した方が綺麗に仕上がります。

(画像の上側に写っているもの)

このところ大きい面積の仕上げをされる方からのご相談が増えてきて

います。

大きな欠けを修復される時には、筆についてご相談下さい。

道具を適材適所に使うのが、美しい仕上げには必要だと思います。

洋食器の修復

貝合せを制作して金箔を扱って頂くカリキュラムを組んでおります。

これは金箔が扱えるようになることによって修復の手段が増える

からなのですが、その代表が洋食器の修復と言えるでしょう。

昨年ご紹介した洋食器の修復が完成していますので、ご紹介したいと

思います。

左右の器で蒔き下の漆や、金箔の色が違います。

また欠損に合わせて地描きの方法も違います。

右のティーカップは口縁の金彩も修復し、欠け部の直しと馴染ませて

います。

いずれにしろ通常の金•銀泥の修復とは手順が違いますので、チャレンジ

される器に合わせてご説明したいと思います。

漆刷毛

漆刷毛とはその名の通り、漆を塗る為の道具です。

金繕いの作業では漆刷毛を使うことはありませんが、漆器の

塗り直しなどでは漆刷毛を使います。

画像は三分(幅約9mm)のものです。

切ってから長期間乾燥させた毛髪の中から真っ直ぐなものを選別し、

油抜きをした後に糊漆で固め、檜の正目の板で合わせて固く締め付け、

十分に乾燥してから鉋で整形し、最後に毛先を切り出して仕上げて

あります。

そうです。

漆刷毛の毛は、人毛です。

日本人女性の髪が最適と言われていましたが、昭和50年頃から日本産の

毛髪が入手困難になり、現在ではほとんど中国産毛髪で賄われていると

思われます。

細く柔らかいながらも腰が強い毛髪を使った漆刷毛は、明暦年間(江戸時代

初頭 1655〜1658年)に、初代泉清吉の考案と言われています。

東洋人の毛髪は、断面が正円と聞いたことがあります。

このようなところが、刷毛に適していたのでしょう。

実際使ってみますと、粘り気のある漆を均一に引き延ばしてくれるのは、

他の材質の刷毛にはない感触です。

お求めになっても、すぐに使うことは出来ません。

漆刷毛はまず仕立てることが必要です。

手順については教室でご説明致しますので、でんぷんのりと細めの凧糸を

持っておいで下さい。

参考 日本の美術 第451号 漆工品の修理